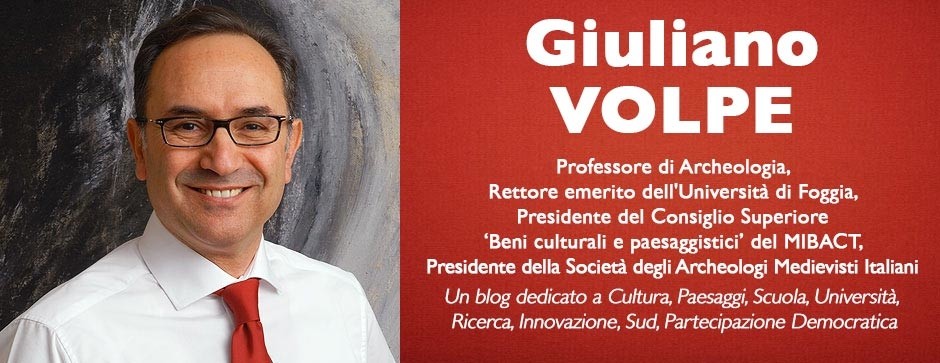

Blog

ARCHEOLOGI “AL RIBASSO” SULLO SCAVO COME AL MERCATO

Nonostante alcune migliorie normative introdotte il lavoro dell’archeologo continua a essere oggetto di un vero sfruttamento delle capacità professionali di una categoria maltrattata Testo Giuliano Volpe È legittimo lavorare a sei o sette euro l’ora? È deontologicamente accettabile che un archeologo proponga uno “sconto” dell’ottanta per cento sulle tariffe indicate da un bando pubblico? È giusto che la (legittima) concorrenza si giochi non sulla qualità ma sul massimo ribasso e, a volte, anche sui rapporti con il funzionario responsabile? A chi spetta la pubblicazione dei risultati di un lavoro sul campo, a chi ha condotto quella ricerca o ad altri? È possibile che professionisti plurititolati debbano essere assunti come operai per “godere” di una situazione meno precaria? Ho avuto modo di raccogliere spesso queste critiche e lamentele, anche se emerge sempre una valutazione condivisa: «il nostro è un mestiere bellissimo, che si vorrebbe svolgere al meglio, al servizio della società…». Eppur (qualcosa) si muove. Alcuni progressi ci sono stati. È del 2014 la legge che ha inserito nel Codice dei beni culturali l’articolo 9 bis con l’indicazione dei professionisti nel settore non afferenti a ordini professionali (come gli architetti): oltre agli archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, restauratori, esperti di diagnostica e scienze applicate ai beni culturali, storici dell’arte. Più di recente sono stati istituiti elenchi presso il Ministero della Cultura. Si è trattato di un passo in avanti, frutto dell’impegno di associazioni di categoria molto attive. Al momento però risultano iscritti solo circa tremila professionisti, di cui oltre duemila archeologi, un numero largamente sottodimensionato, forse per un possibile fraintendimento con i vecchi elenchi dei “collaboratori esterni”, com’erano definiti nel linguaggio ministeriale i liberi professionisti (in realtà precari coinvolti sulla base di un rapporto fiduciario). Ma forse è mancata anche un’adeguata promozione di questa importante novità. Ma quanti siamo? Tanti gli “invisibili”. In assenza di un’anagrafe affidabile, non è facile ricavare dati certi sul numero di professionisti operanti nel patrimonio culturale. Un riferimento è offerto dal numero di partecipanti all’ultimo concorso dell’allora MiBACT nel 2016: circa ventimila, di cui circa tremilatrecento archeologi. Si tratta di un numero molto approssimato per difetto, se si considera che il requisito di accesso era un titolo universitario di terzo livello (dottorato di ricerca, specializzazione, master). Non è facile proporre quantificazioni fondate, ma un numero di circa cinque, seimila archeologi professionisti appare verosimile. Una professione che piace. Una formazione che cresce. Il settore dell’archeologia è quello che maggiormente ha conosciuto la crescita della libera professione e delle imprese, contemporaneamente al processo di profonda innovazione metodologica e tecnica e all’avvio negli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso dei grandi cantieri urbani e, più recentemente, di quelli di archeologia preventiva legati alle grandi opere. Alcune imprese archeologiche sono ormai realtà molto affermate, con numerosi dipendenti e attività che si sono andate articolando: non più solo scavi o ricognizioni ma anche diagnostica, didattica, turismo, editoria, multimedialità, gestione di siti e musei… Tuttavia, si tratta spesso di singoli professionisti o piccole realtà imprenditoriali, alquanto fragili, per la congenita debolezza amministrativa e manageriale nonché per le forme di isolamento di cui soffrono. Dignità etica e prospettive. Abbandonata da anni, per effetto delle regole nazionali ed europee, l’illusione di un “Albo professionale degli archeologi”, la battaglia per la dignità del lavoro dell’archeologo è ancora drammaticamente attuale. La questione non riguarda i soli professionisti e le associazioni professionali, ma tutti gli archeologi, nell’università, nel Ministero della Cultura, negli enti locali, nelle imprese. Si elabori insieme un codice etico, si definiscano standard qualitativi, si condividano strategie comuni. Pubblicato in Archeologia Viva, XLI, n. 214, luglio-agosto 2022, p. 84

Ultimi post

329. Ricercatori brillanti abbandonati a sé stessi: il caso del bando Marie Curie

Pochi sono stati quelli, in particolare nei settori scientifico-tecnologici, con più possibilità di accedere a fondi esterni, a essere...

L'infinita cialtronaggine con il dottorato in Italia

La vicenda del Dottorato di ricerca, cioè del livello più alto della formazione universitaria, inteso come avvio alla ricerca in vari ambiti, in...

Le assaggiatrici

Ho visto “le assaggiatrici” di Silvio Soldini, che ha aperto il Bifest di Bari che proprio oggi si chiude. Un film interessante, piano, senza picchi...

Fratelli di culla di Alessandro Piva

Ho visto stasera al Galleria, dove è stato presentato dopo il Bifest, Fratelli di Culla, docufilm di Alessandro Piva, che racconta la storia del...