Blog

Beni Culturali, ora si cambia!

Decreto legge

Beni Culturali, ora si cambia!

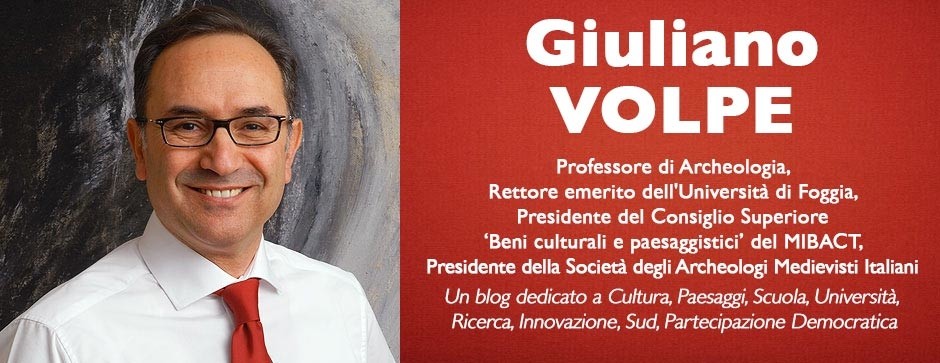

Intervista a Giuliano Volpe sulle nuove norme per la cultura in Italia nel contesto europeo

Il decreto legge sui Beni Culturali approvato dal Consiglio dei Ministri del 22 maggio scorso con la firma di Dario Franceschini, rientra nel piano riformatore delle politiche dei Beni Culturali del nostro Paese per rilanciare il loro ruolo come asse strategico della politica italiana anche nel contesto europeo.

Questo rinnovamento è dato da misure come l’Art Bonus, che cerca di favorire il mecenatismo privato con l’introduzione del credito di imposta al 65% nei primi due anni e al 50% nel 2016 per interventi di manutenzione, protezione e restauro di Beni Culturali pubblici, mediante contributi a musei, siti archeologici, archivi, biblioteche, teatri pubblici e fondazioni lirico sinfoniche; l’eliminazione del divieto di fotografia nei musei, siti archeologici, biblioteche e archivi per attività senza scopo di lucro; la definizione dei requisiti per l’abilitazione delle guide turistiche; le misure per favorire l’occupazione giovanilenel settore cultura; l’assegnazione di risorse per attività culturali da organizzare nelle periferie urbane; un accrescimento del tax credit da 5 a 10 milioni a presa di produzione per il cinema e il turismo (con l’Enit trasformata in Agit, ossia Agenzia Turismo Italia); procedure più celeri per i bandi del Grande Progetto Pompei e raccolta di collaboratori per il Direttore Generale Giovanni Nistri, finora con poca possibilità di manovra; il commissariamento della Reggia di Caserta; la trasformazione in soprintendenze autonome di alcune realtà con alta rilevanza e l’introduzione di manager per musei e siti relativi a questo comparto.

Abbiamo intervistato sull’argomento Giuliano Volpe, Presidente del Consiglio Superiore per i Beni Culturali e Paesaggistici del MiBACT, Presidente della Società degli Archeologi Medievisti Italiani, Professore di Archeologia e Rettore emerito dell’Università di Foggia.

In che modo i Beni Culturali vengono ad essere riformati nelle politiche del Governo con il decreto recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri?

Questo decreto è evidentemente un tassello importante di un progetto che richiederà altri passaggi nei prossimi mesi e anni, perché comincia ad introdurre delle modifiche sostanziali soprattutto nel campo più urgente dell’acquisizione di risorse aggiuntive rispetto alle ormai scarse risorse statali destinate ai Beni Culturali. Siamo tutti consapevoli che in questa fase economica sarà difficile ottenere a breve nuovi proventi statali per i Beni Culturali e dunque il Ministro Franceschini ha affrontato immediatamente il tema del recupero di altre risorse per quelli. Come aveva detto fin dal suo insediamento, egli ha voluto affrontare il tema del rapporto con i privati che è assai delicato perché finora è stato un po’ troppo ideologizzato. C’è chi ha visto nei privati i salvatori dei Beni Culturali e della Cultura, l’unica chance possibile, o chi ne ha intravisto un po’ il demonio. Qui c’è un atteggiamento più laico e di livello internazionale: si cerca di promuovere finalmente il mecenatismo a partire da casi già esistenti, come quello di Ercolano che è un modello virtuoso. Questo è uno dei primi nodi essenziali, perché senza nuove risorse è impossibile agire in qualunque maniera. Il decreto prevede molti altri aspetti e temi che vengono anticipati, nel senso che si introduce una serie di facilitazioni per il lavoro del Direttore Generale del Grande Progetto Pompei: infatti in questi mesi egli ha potuto operare poco rispetto a quello che bisognerebbe fare, in quanto non aveva ancora la squadra di collaboratori prevista dal Decreto Cultura dell’agosto scorso, né la possibilità di avviare procedure più celeri. In sostanza con questo decreto si cerca di sostenere ulteriormente il nodo importante del Grande Progetto Pompei. Mi preme poi sottolineare una piccola norma, a mio parere molto rivoluzionaria: finalmente nei musei, negli archivi e nelle biblioteche statali si elimina quell’assurdo anacronistico divieto di fotografia e di riproduzione delle immagini, che era frutto di una visione proprietaria del patrimonio culturale e conteneva l’idea di poter lucrare sulla riproduzione del patrimonio culturale. Con questa piccola novità si introduce ora un principio di maggiore libertà e facilità di accesso al patrimonio, ma si facilita anche la circolazione: è una norma di democrazia e di libertà. In questo decreto molto articolato ci sono poi altre misure: c’è la previsione del finanziamento per un triennio, con tre milioni di euro l’anno, di attività culturali da effettuarsi nelle aree periferiche degradate e socialmente problematiche delle città, attività che sono uno dei grandi snodi per usare la cultura come strumento di rigenerazione urbana, non solo sotto l’aspetto urbanistico, ma anche come fattore sociale e culturale; vi sono norme per favorire la definizione della figura della guida turistica, il tax credit per il cinema e il turismo. Queste sono tutte misure che rappresentano un primo passo concreto e di grande portata riformatrice, ma ne sono allo studio molte altre che andranno nel senso di una riforma radicale della politica dei Beni Culturali nel nostro Paese.

In che modo il MiBACT diventa uno dei punti strategici e importanti in questa politica?

Franceschini, quando si è costituito questo Governo, aveva avuto pressioni fortissime per assumere altri incarichi ministeriali che sono considerati dai politici molto più importanti: penso alla Giustizia, agli Interni, ma non specifico quali. Invece Franceschini, e di questo gliene va dato atto, ha voluto fare il Ministro per i Beni Culturali perché egli, come me e molti altri con lui, siamo convinti che tale Ministero debba essere uno dei più importanti per il governo per il Paese in un nuovo contesto europeo. Non è retorica dire che sono il patrimonio culturale e il paesaggio gli elementi per costruire un nuovo progetto di sviluppo dell’Italia. Questa è una nuova capacità di tornare ad essere, o essere con nuova forza, un punto di riferimento europeo ed internazionale. Il problema è che il Ministero nei suoi 40 anni di vita (tanti ne sono passati infatti dalla sua istituzione) si è trasformato da organismo tecnico-scientifico, come lo aveva concepito inizialmente Spadolini, sempre di più a uno burocratico-amministrativo. Bisogna restituire al Ministero la fisionomia che aveva alle origini, e far sì che esso sia uno strumento agile con un centro capace di dare indirizzi, di controllare, di monitorare e valutare tutta l’azione svolta sull’intero territorio nazionale, perché non ci possono essere varie politiche dei Beni Culturali per ogni regione, ma ci deve essere un indirizzo generale e poi una periferia molto articolata e robusta, con più competenze tecnico-scientifiche disponibili nelle sue articolazioni. Ora vedremo come agire, confrontandoci e trovando la soluzione più efficace, per arrivare ad una più efficiente azione in periferia, superando l’eccesso di frammentazione e sovrapposizione di competenze tra Direzioni Regionali e Soprintendenze, ma non voglio anticipare niente perché è un dibattito ancora molto aperto e in fase di studio tra tutti i membri interessati.

Quanto questo decreto legge aiuterà i Beni Culturali a diventare un asse strategico della politica italiana nel contesto europeo?

Questo decreto fa dell’Italia un paese più europeo, perché affronta il tema della partecipazione dei privati al bene pubblico ed ora essi non avranno più alibi per dire che i Beni Culturali non funzionano, avendo ottenuto la possibilità di intervenire e mettere a disposizione le risorse con uno strumento fiscale importante. Da questo punto di vista, anche seguendo l’esempio di modelli di altri paesi, l’Italia diventa più europea, ma sempre sottolineando la centralità del ruolo statale pubblico nei servizi; tutte le risorse devono servire a migliorare il bene comune e pubblico. Quella serie di altre iniziative su vari temi, di cui ho già parlato, ci fanno fare un bel passo in avanti: l’Italia, anche nel prossimo semestre europeo, ambisce a diventare leader nelle politiche dei Beni Culturali in Europa. Siamo convinti che il patrimonio debba essere innovato profondamente, non solo per la ricchezza del patrimonio culturale italiano, ma anche per la straordinaria tradizione di competenze che si è formata in Italia nel corso di interi decenni, e che abbiamo rischiato e rischiamo di disperdere perché il Ministero è molto vecchio nei suoi funzionari ed avrebbe bisogno dell’immissione di energie nuove, di nuove competenze e di un maggiore turn over. Sono convinto che così l’Italia potrà veramente svolgere una funzione importante grazie al suo rapporto tra il centro, il nord Europa e il Mediterraneo, per tutto quello che significa il suo enorme patrimonio culturale e paesaggistico.

Come funziona l’Art Bonus?

L’Art Bonus funziona immediatamente: non ha bisogno di altre misure, né di ulteriori provvedimenti, perché è un meccanismo estremamente semplice, molto snello. Chiunque, impresa o singolo cittadino, voglia investire le risorse personali o della propria azienda nel campo dei Beni Culturali, ovviamente pubblici, o dei teatri o delle fondazioni lirico sinfoniche, può destinare queste risorse e avere la possibilità di avere un credito di imposta per il 2014-15 pari al 65%, e nel 2016 del 50%, con facilitazioni significative al momento della dichiarazione dei redditi. È chiaro che questo non deve essere soltanto un investimento di risorse, ma che possa trasformarsi in un sostegno alle attività di restauro, recupero o valorizzazione del patrimonio culturale. Ci sarà presso il Ministero una struttura che si occuperà specificamente di fornire un supporto anche amministrativo ai privati, speriamo numerosi, che vogliano cogliere questa opportunità.

In che modo l’Art Bonus favorisce il mecenatismo da parte di privati e imprese?

Fino ad oggi, prima che ci fosse l’Art Bonus, se un privato voleva fare un intervento a favore del patrimonio culturale, come è avvenuto per esempio nel Colosseo, che però era piuttosto un caso di sponsorizzazione, si avviavano delle procedure molto complicate. Oggi questa norma semplifica moltissimo: il privato può rivolgersi direttamente al Ministero, anche grazie il tramite di una Soprintendenza o di un museo, e con grande agilità può mettere a disposizione le risorse che deciderà di destinare a questo intervento, avendo poi tutta la certificazione e documentazione che servirà per ottenere il credito di imposta. È un meccanismo estremamente semplice, come quello adottato in Francia e in molti paesi anglosassoni.

Crede che l’Art Bonus potrà recuperare risorse aggiuntive ed alternative, dovute al mecenatismo, per i Beni Culturali che risentono dei ridotti fondi pubblici?

Certamente sì, ovviamente è il nostro grande auspicio. Ora la palla passa nel campo dei privati: spesso ci capitava di sentire gli imprenditori che si lamentavano delle difficoltà e dell’impossibilità di intervenire a favore del nostro patrimonio culturale, da oggi possono farlo sia gli imprenditori, che i professionisti, o i semplici cittadini, perché non è necessario investire grosse somme di denaro, ma anche quelle di piccola entità e poi detrarle nella dichiarazione dei redditi. Io mi auguro che ci siano consistenti risorse disponibili e, cosa più importante, che questi interventi non riguardino solo i grandi musei e i grandi complessi, ma anche quelli ‘minori’, come la piccola chiesa di campagna del più sperduto paese italiano, o il piccolo monumento, il sito archeologico o la biblioteca comunale. Speriamo che si stabilisca anche un maggior rapporto tra il singolo privato che interviene e il monumento considerato particolarmente importante per lui, o per la comunità nella quale vive. Ci auguriamo che questo decreto sortisca effetti importanti. Tutto questo mette in moto anche meccanismi economici, perché avere risorse per fare un restauro o un intervento di valorizzazione significa che ci saranno imprese, giovani che lavoreranno e specialisti impegnati che fanno parte di un meccanismo che vuole sostenere un rilancio, una ripresa delle attività produttive del nostro Paese.

Crede che questo impiego di risorse esterne allo Stato innoverà in meglio o in peggio il modello culturale ed organizzativo del MiBACT?

Io mi auguro in meglio: ho infatti già sostenuto, in un articolo pubblicato qualche giorno fa, che se il tutto si riducesse a trovare nuove risorse, che pure sono necessarie e importanti, non si raggiungerebbe il vero obiettivo, ma se invece, insieme alle risorse, si attivasse un processo di profonda innovazione e cambiamento del modo di essere del MiBACT, introducendo procedure nuove più efficienti e fondate sulle competenze, allora si raggiungerebbe il risultato desiderato. Io ho richiamato il caso di Ercolano, nel quale il modello funziona già molto bene perché non ci sono soltanto i soldi dei privati, importantissimi, ma questi hanno messo in moto un progetto grazie a un lavoro pluriennale che vede coinvolte tante persone e tanti giovani con grandi competenze, e in base ad esse selezionati, con un équipe multidisciplinare formata da archeologi, da specialisti della comunicazione, del rapporto con la comunità locale e della gestione, insieme ai funzionari dello Stato, che ne fanno oggi un sito ben tenuto e mantenuto (ma dieci anni fa era uno dei più degradati), visitabile con piacere. Non servono grandi interventi spot che durano il tempo di un restauro, ben più necessario è un lavoro sistematico pluriennale e continuo, con persone qualificate, che spesso si basa più sulla manutenzione ordinaria che non sull’intervento di restauro stesso. In Italia molto spesso si sono spese grandi risorse per fare un restauro che non ha avuto seguito e non ha prodotto grandi cambiamenti. È quindi la mentalità e la cultura della tutela e della valorizzazione che deve essere modificata profondamente. Noi ci auguriamo che queste nuove risorse possano e debbano contribuire ad un cambiamento della cultura stessa.

L’eliminazione del divieto di fotografia nei musei, siti archeologici, biblioteche e archivi per attività senza scopo di lucro, di ricerca, per finalità di studio, di libera manifestazione di pensiero e di promozione della conoscenza del patrimonio culturale come cambierà il concetto della concezione proprietaria dei beni culturali e il libero accesso ai dati e alla loro circolazione?

Questo divieto era un retaggio arcaico dell’Italia che riempiva le sale dei musei di divieti di fotografia. Nell’epoca dell’open access e del web basta andare su un qualsiasi motore di ricerca e si trovano immagini dappertutto sulla rete, quindi era un divieto stupido ed oltretutto inefficace quello che impediva di effettuare fotografie al semplice visitatore, oltre che allo studioso o alla persona con qualche interesse culturale per l’oggetto esposto in un museo, o in una biblioteca, o in un archivio. Con questa nuova misura, limitata alla riproduzione senza scopi di lucro e quindi parziale, si è fatto un importantissimo passo in avanti e si supera almeno in questo caso la concezione proprietaria, ossia l’idea posta alla base di quel divieto, che il patrimonio non è pubblico, di tutta la comunità, ma dello Stato, e quindi chiunque voglia riprodurre un oggetto deve pagare dei contributi, oltre che ottenere tutta una serie di autorizzazioni. Alla base dell’eliminazione di questo divieto, c’è l’idea che il patrimonio è un bene comune, nel senso che appartiene ai cittadini italiani e non solo. Essendo essi i proprietari di questo patrimonio, è giusto che possano fotografarlo, riprodurlo liberamente. Lo Stato non deve lucrare sul patrimonio culturale, ma oltre a conoscerlo, tutelarlo e valorizzarlo, deve fare in modo che così si possano attivare nuove forme anche di sviluppo economico con tutte le attività ad esso correlate, come ovviamente anche il turismo. Si attua così un cambio radicale di concezione.

In che modo in questo decreto vengono ridefiniti i requisiti per l’abilitazione delle guide turistiche?

Tali requisiti non sono stati ancora definiti. Si prevede di definirli entro la fine dell’anno, ma è importante che ci saranno finalmente dei criteri univoci per stabilire chi è e cosa deve fare una guida turistica. Attualmente siamo in una situazione di caos, in ogni regione e realtà cittadina ci sono criteri diversi. In questo modo nuovo avremo una sorta di accreditamento e di definizione dei requisiti di accesso a questa categoria. È anche una maniera per garantire maggiormente i turisti, che sapranno di poter contare su persone qualificate e con una serie di competenze specifiche.

In che modo si prevede di favorire l’occupazione giovanile nei settori culturali?

Anche questa è un’iniziativa che dovrà tradursi in una serie di misure, concordate insieme alle Regioni e ad altri ministeri. Uno degli obiettivi di Franceschini e di tutto il Ministero è di favorire lo sviluppo dell’occupazione per le migliaia di giovani, formati nelle università italiane, dotati di competenze specialistiche che oggi non vedono riconosciuta la loro professionalità. È in discussione al Parlamento anche l’istituzione di un registro per i professionisti dei Beni Culturali: si va in sostanza verso il riconoscimento della figura professionale di chi si occupa di Beni Culturali. L’obiettivo è che la Cultura e i Beni culturali servano anche a produrre lavoro di qualità per i giovani.

In che modo si prevede di assegnare risorse per le attività culturali da organizzare nelle periferie urbane?

Questo sarà materia da definire insieme con le Regioni e i Comuni, nelle modalità e nelle procedure migliori per utilizzarle, sperando di aggiungere a queste risorse anche altre messe a disposizione dai Comuni stessi, oltre che dalle Regioni. Si è precisata per ora la risorsa in campo economico di 3 milioni all’anno nei prossimi tre anni: una misura che indica un obiettivo importante, da precisare meglio nelle prossime settimane.

Come cambia il tax credit previsto per il cinema e il turismo?

C’è un incremento per il tax credit del cinema, che già in questi anni ha portato molte produzioni a scegliere l’Italia e, come l’esperienza delle film commission nelle varie Regioni sta a dimostrare, il cinema porta uno sviluppo economico e attraverso l’immagine cinematografica diffonde l’Italia nel mondo. Aumentare le possibilità di detassazione per quelle produzioni che scelgono il nostro Paese per girare un film, è una maniera doppiamente intelligente di sostenere un’industria culturale importante, quella cinematografica, ma anche di sostenere un’immagine positiva dell’Italia. Questo riguarda anche il turismo, dove ci sono delle misure di detassazione che porteranno ad un miglioramento dei servizi e delle tecnologie. Speriamo che ciò porti l’imprenditoria turistica, che deve diventare uno dei settori di sviluppo strategico del nostro Paese, a maggiori investimenti. La detassazione serve quindi ad ottenere maggiore investimenti e una maggiore crescita delle possibilità occupazionali.

Si prevedono procedure più celeri per i bandi del Grande Progetto Pompei e si dota di collaboratori il Direttore Generale Giovanni Nistri. In che modo esse saranno accelerate e su che base verranno scelti i collaboratori?

I collaboratori verranno scelti sulla base di competenze specifiche, sarà un’équipe molto articolata e altamente qualificata che prevede architetti, archeologi, ma anche figure che si occupino di rendicontazione e di gestione dei dati. Il tentativo fatto finora di ottenerli con i semplici comandi, non ha funzionato come si era sperato, quindi c’è questa opportunità che consente al Direttore Generale Nistri di essere più operativo. La sua figura acquisisce ulteriori responsabilità, perché una serie di procedure saranno semplificate per un limite fino a tre milioni e mezzo di euro. Il Direttore Generale potrà in qualsiasi momento sostituire e togliere l’incarico al RUP, responsabile unico di procedimento e figura centrale nella gestione di un progetto perché lo segue dall’inizio alla fine, qualora dovesse cogliere mancanze, inefficienze o ritardi. Questo è necessario perché bisogna avere tempi molto celeri, pur nella massima garanzia della regolarità delle procedure. C’è quindi un ulteriore affidamento di responsabilità al Direttore Generale.

Verrà inoltre commissariata la Reggia di Caserta e introdotti i manager per musei e siti particolari. Ci parla meglio di queste norme del decreto?

Su questi argomenti siamo in una fase che necessita ancora di approfondimenti e non posso darle informazioni aggiuntive perché esse sono ancora allo studio, e si tratta di indicazioni contenute nel decreto. Per la Reggia di Caserta ci sarà un commissario perché essa è un bene molto importante, ma occupato non soltanto da attività culturali, bensì da tutta una serie di altre attività legate al Ministero della Difesa. Serve una figura che possa occuparsi dell’intero complesso in maniera globale, dialogando ed operando con tutte le varie amministrazioni che occupano l’edificio: è una misura di urgenza resa necessaria anche a seguito degli ultimi problemi che conosciamo sulla Reggia. Per quanto riguarda i manager e per la trasformazione in Soprintendenze autonome è necessario studiare meglio queste procedure, perché è evidente che ci si riferisce esclusivamente a realtà di grande rilevanza: non essendoci un fatto di gerarchia e di importanza tra i Beni Culturali, è però evidente che un grande museo, come gli Uffizi, rappresenta qualcosa di diverso da un piccolo museo civico. Per queste grandi realtà, nelle quali c’è un afflusso turistico significativo e ci sono problemi gestionali particolarmente complessi, si prevede, come in molti altri musei e realtà internazionali, di affiancare alla figura tecnico-scientifica, ossia al Soprintendente o al direttore che si occupa degli aspetti culturali, una figura manageriale per poterne rendere più efficiente la gestione. È un esperimento che può funzionare, o creare dei problemi: tutto dipenderà dalle competenze, che si dovranno meglio definire, e dal rapporto tra Direzione Scientifica e responsabile manageriale. In passato ci sono stati dei problemi su questo tipo di gestione: penso all’esperimento fatto a Pompei un po’ di anni fa, ma se si studiano bene le procedure credo che ciò possa essere un passo in avanti per avere musei, aree archeologiche e grandi complessi che funzionino ancora meglio sotto il profilo della fruizione scientifica del bene culturale e della sua gestione.

Ultimi post

329. Ricercatori brillanti abbandonati a sé stessi: il caso del bando Marie Curie

Pochi sono stati quelli, in particolare nei settori scientifico-tecnologici, con più possibilità di accedere a fondi esterni, a essere...

L'infinita cialtronaggine con il dottorato in Italia

La vicenda del Dottorato di ricerca, cioè del livello più alto della formazione universitaria, inteso come avvio alla ricerca in vari ambiti, in...

Le assaggiatrici

Ho visto “le assaggiatrici” di Silvio Soldini, che ha aperto il Bifest di Bari che proprio oggi si chiude. Un film interessante, piano, senza picchi...

Fratelli di culla di Alessandro Piva

Ho visto stasera al Galleria, dove è stato presentato dopo il Bifest, Fratelli di Culla, docufilm di Alessandro Piva, che racconta la storia del...