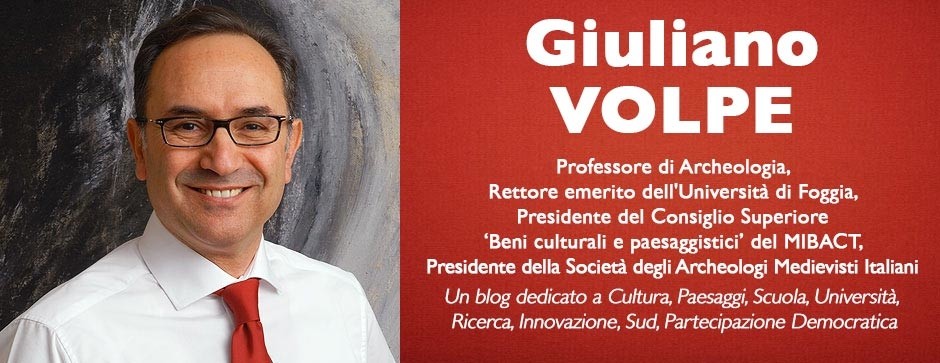

Blog

Pensavo fosse nave e invece era un pedalò

Nello scorso numero l’amico Luigi Fozzati, uomo di grande esperienza come archeologo subacqueo e funzionario ministeriale, ha salutato con entusiasmo la nascita della Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo, effettivamente attesa da decenni. C’è motivo di essere davvero soddisfatti? Certamente sì, nella logica del “meglio di niente”. Troppe sono le perplessità e le riserve sulla natura, i compiti e le reali possibilità operative della neonata struttura. Perplessità e riserve – sia ben chiaro – che prescindono dall’ottima persona chiamata a dirigerla, la collega Barbara Davidde, alla quale rivolgiamo i migliori auguri. La Soprintendenza, con sede a Taranto e centri operativi a Napoli e Venezia (e altri possibili in futuro) è stata prevista nel DPCM (2.12.2019 n. 169, art. 37) relativo alla riorganizzazione del MiBACT, ora Ministero della Cultura (MiC), con il ritorno di Dario Franceschini. Tutto perfetto. Esemplare la denominazione: lascerebbe intendere che si occuperà dell’intero patrimonio sommerso, compreso quello immateriale, dalla preistoria a oggi (come nel caso della siciliana Soprintendenza del Mare, per anni diretta dall’indimenticabile Sebastiano Tusa). Ottima la sede: Taranto, città dei due mari, antica colonia greca, importante porto mediterraneo, in posizione centrale sulla costa ionica tra Adriatico e Tirreno, giusto investimento nazionale dopo i disastri di Italsider-Ilva-Arselor Mittal.

Perché dunque perplessità e riserve? Innanzitutto perché una Soprintendenza nazionale avrebbe meritato una dirigenza di prima fascia, per darle autorevolezza e reale autonomia. I nostri mari, escludendo le acque interne, coprono una superficie di circa 330.000 kmq (pari quasi all’intero territorio italiano!), considerando le dodici miglia delle acque territoriali e le ulteriori dodici della fascia contigua: un territorio enorme, con un patrimonio ricchissimo non inferiore a quello di Roma, Pompei o del Museo Nazionale Romano o del Vittoriano (che, appunto, hanno dirigenti di prima fascia). Aver previsto una dirigenza di seconda fascia significa di fatto sottovalutarne l’importanza. Si può, inoltre, istituire una soprintendenza dallo spiccato carattere tecnico senza dotarla (oltre al soprintendente) di personale specializzato, mezzi tecnici e adeguate risorse?

Sorprende poi l’incertezza circa le esatte competenze relative alle acque territoriali (entro 12 miglia dalla costa): al momento sembrano più chiare le competenze (in ossequio alla Convenzione Unesco sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo del 2001) nelle 12 miglia esterne, cioè le acque profonde, per le quali servirebbero peraltro grandi imbarcazioni attrezzate con sommergibili, ROV e altri strumenti, di cui al momento la nuova Soprintendenza è del tutto sprovvista. E cosa vuol dire «si raccorda con le soprintendenze archeologia belle arti paesaggio»? Anche la recente circolare della Direzione generale indica al momento solo compiti di censimento e definizione di linee guida nella tutela del patrimonio subacqueo e nella sicurezza. Si tratta di una sorta di struttura tecnica di supporto, un nuovo STAS (il Servizio tecnico per l’archeologia subacquea istituito nel 1986 e dismesso nel 2010) con base a Taranto? Incomprensibile, infine, è l’attribuzione alla medesima Soprintendenza della tutela del territorio provinciale (ora estesa anche a Lecce e Brindisi).

Insomma, è una situazione confusa, che rischia di condannare l’Italia (dove l’archeologia subacquea è nata oltre settant’anni fa grazie a Nino Lamboglia) a restare lontana dagli standard di altri paesi. Speravamo in qualcosa di paragonabile al francese DRASSM (Dipartimento delle ricerche archeologiche subacquee e sottomarine, attivo a Marsiglia dal 1966), recentemente dotato di una nuova nave e di una nuova sede, mentre l’Italia mette in acqua una specie di pedalò!

Pubblicato in Archeologia Viva, 206, maggio-giugno 2021, p. 4.

Ultimi post

329. Ricercatori brillanti abbandonati a sé stessi: il caso del bando Marie Curie

Pochi sono stati quelli, in particolare nei settori scientifico-tecnologici, con più possibilità di accedere a fondi esterni, a essere...

L'infinita cialtronaggine con il dottorato in Italia

La vicenda del Dottorato di ricerca, cioè del livello più alto della formazione universitaria, inteso come avvio alla ricerca in vari ambiti, in...

Le assaggiatrici

Ho visto “le assaggiatrici” di Silvio Soldini, che ha aperto il Bifest di Bari che proprio oggi si chiude. Un film interessante, piano, senza picchi...

Fratelli di culla di Alessandro Piva

Ho visto stasera al Galleria, dove è stato presentato dopo il Bifest, Fratelli di Culla, docufilm di Alessandro Piva, che racconta la storia del...