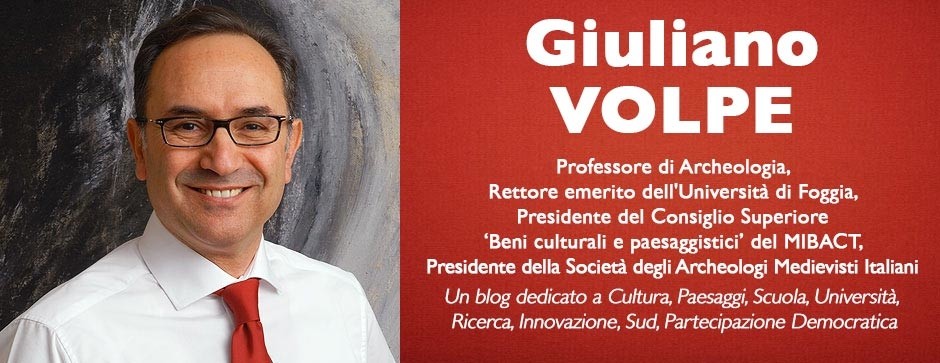

Blog

Un ricordo di Peppino Andreassi, ieri a Bitonto

Peppino Andreassi per me e per gli archeologi della mia generazione coincide con la figura del Soprintendente, pur avendolo conosciuto inizialmente come funzionario (ispettore, come si diceva allora) impegnato in particolare nella tutela e valorizzazione della sua amata Egnazia. Soprintendente colto e pacato, promotore di una tutela ‘gentile’ e pur sempre rigorosa, lontana da quella idea muscolare della tutela, fatta solo di ‘no’, di diffide e sanzioni, ma aperta al dialogo e alla condivisione.

Mi piace ricordarlo soprattutto per la sua sincera disponibilità verso i giovani ricercatori, per il sostegno sempre garantito a laureandi, specializzandi, dottorandi, ai quali apriva le porte di magazzini e archivi e mai mancava di dare consigli, suggerimenti e incoraggiamenti. Ho ben impresse nella memoria le sue visite ai cantieri di scavo che mi videro impegnato tra gli anni ‘80 e ’90, a Herdonia, a San Giusto, a Canosa, spesso con lunghe chiacchierate in automobile: Peppino non amava usare la macchina di servizio o il mezzo proprio, preferiva i mezzi pubblici e non disdegnava un passaggio in auto, cosa che consentiva ad un giovane dottorando di parlare a lungo con il Soprintendente, attento e curioso di tutto, dei risultati delle ricerche come dei problemi, delle difficoltà, dei successi e delle gioie della vita.

Peppino è stato spesso presentato come un tradizionalista, un conservatore. Era certo prudente e cauto nelle sue decisioni, ma è stato anche un innovatore. Mi limito a ricordare solo la nascita da lui favorita della Fondazione Archeologica Canosina, per opera allora di uno sparuto gruppo di cittadini di Canosa, cui garantì sostegno per favorire una forma di partecipazione attiva della cittadinanza alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio archeologico. Lungo sarebbe anche l’elenco delle iniziative di divulgazione scientifica, di comunicazione, gli allestimenti di musei, parchi e mostre: basti ricordare l’importante mostra archeologica su Bari, Archeologia di una città, del 1988.

È, però, il tratto umano, accanto a quello scientifico e culturale, che maggiormente mi è rimasto impresso, come una preziosa lezione oggi più attuale che mai: il garbo, la gentilezza, la disponibilità, la pacata riflessione, la voglia di capire le ragioni dell’altro, il ragionamento profondo, la colta eleganza, il sorriso, così lontani dall’arroganza, dalla violenza, dalla superficialità, dalle urla, dall’incultura oggi dominanti.

(questo breve intervento mi è stato chiesto da Nicola Pice, che lo ha letto non potendo io essere presente all'iniziativa)

Ultimi post

329. Ricercatori brillanti abbandonati a sé stessi: il caso del bando Marie Curie

Pochi sono stati quelli, in particolare nei settori scientifico-tecnologici, con più possibilità di accedere a fondi esterni, a essere...

L'infinita cialtronaggine con il dottorato in Italia

La vicenda del Dottorato di ricerca, cioè del livello più alto della formazione universitaria, inteso come avvio alla ricerca in vari ambiti, in...

Le assaggiatrici

Ho visto “le assaggiatrici” di Silvio Soldini, che ha aperto il Bifest di Bari che proprio oggi si chiude. Un film interessante, piano, senza picchi...

Fratelli di culla di Alessandro Piva

Ho visto stasera al Galleria, dove è stato presentato dopo il Bifest, Fratelli di Culla, docufilm di Alessandro Piva, che racconta la storia del...