Blog

Art Bonus, soldi privati per uno scopo pubblico

Il decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri del 22 maggio sui beni culturali rappresenta il primo atto concreto e rilevante con la firma del ministro Dario Franceschini. Un atto che sembra conferma una volontà di riformatrice nelle politiche dei beni culturali nel nostro Paese, come aveva annunciato fin da quando si è insediato al Collegio Romano, preferendo il MiBACT ad altri ministeri tradizionalmente ritenuti più importanti. È un atto, inoltre, che sembra sottolineare come i beni culturali possano (e debbano) costituire uno degli assi strategici nella politica italiana nel contesto europeo. E non è un caso, evidentemente, che questo decreto sia arrivato a poche ore dall’appuntamento elettorale europeo, per sottolineare che anche in questo campo l’Italia, dopo anni di marginalizzazione, intende giocare un ruolo da protagonista in Europa, a cominciare dal prossimo semestre.

Il decreto contiene varie misure di grande forza rinnovatrice. Innanzitutto l’ArtBomus, che cerca di favorire il mecenatismo. Ma non solo. Contiene anche misure ‘minori’, non meno rivoluzionarie, come l’eliminazione dell’assurdo divieto di fotografia nei musei, siti archeologici, biblioteche, archivi: questa parziale liberalizzazione, al momento relativa solo ad attività «senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale» rappresenta una vera innovazione in un paese ancora dominato da una concezione proprietaria dei beni culturali. Si favorisce un più libero accesso ai dati e la loro libera circolazione. Non meno rilevanti sono le norme che prevedono la definizione dei requisiti per l’abilitazione delle guide turistiche, le misure per favorire l’occupazione giovanile nei settori culturali, l’assegnazione di risorse per attività culturali da organizzare nelle periferie urbane, il tax credit per il cinema e il turismo. Il decreto, inoltre, garantisce procedure più celeri per i bandi del Grande Progetto Pompei e dota finalmente di collaboratori il Direttore Generale, il generale Giovanni Nistri, finora privo di reali possibilità di manovra. Prevede, infine, un commissariamento per la Reggia di Caserta e misure, da definire meglio, relative alla trasformazione in soprintendenze autonome e all’introduzione di manager per musei e siti di particolare rilevanza.

Ma torniamo all’ArtBonus, che certamente rappresenta la novità sulla quale si è maggiormente concentrata l’attenzione. In un paese culturalmente assai lontano dalla pratica del mecenatismo, più tipica del mondo anglossassone o di nazioni come la Francia, esso cerca di stimolare tale prassi grazie all’introduzione di un significativo credito di imposta – 65% nei primi due anni e 50% nel 2016 - per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, contributi a musei, siti archeologici, archivi e biblioteche, teatri pubblici e fondazioni lirico sinfoniche. Non c’è gerarchia negli interventi, che non privilegiano solo importanti come gli Uffizi, monumenti celebri come il Colosseo o grandi siti archeologici come Pompei; si potranno sostenere operazioni di recupero o valorizzazione anche di una chiesetta rurale, di una piccola area archeologica, di un archivio o di una biblioteca comunale. Ora gli imprenditori, i ricchi privati, i professionisti, ma anche i semplici cittadini, non hanno più alibi: hanno a disposizione uno strumento fiscale importante, da anni atteso nel nostro Paese. A tale proposito, mi piace segnalare un piccolo esempio positivo che viene da Foggia, una città che più di altre forse sconta una difficile condizione socio-economica. Qui un gruppo di imprenditori ha dato vita due anni fa – ben prima quindi di questo decreto - alla Fondazione Apulia felix onlus, presieduta da chi scrive, destinando risorse private alla cultura, alla ricerca e all’impegno sociale. Ha anche ristrutturato a proprie spese l’Auditorium Santa Chiara, una ex chiesa nel centro storico, che sarà inaugurata il prossimo 5 giugno e diventerà uno spazio culturale e un luogo di produzione di idee e progetti. Ci saranno ora molti altri imprenditori che imiteranno questo esempio, grazie anche all’ArtBonus? C’è da sperarlo.

Da più parti si ripete continuamente che il problema principale per i beni culturali è costituito dalle risorse scarse e dalla mancanza del personale. È vero! L’ArtBonus costituisce un deciso passo in avanti per il recupero di risorse alternative e aggiuntive rispetto ai ridotti fondi pubblici. Siamo tutti convinti, infatti, che nell’attuale fase sia difficile prevedere una crescita dei contributi statali per la cultura, ma, nella migliore delle ipotesi, potremo sperare solo in minori tagli. Servono, pertanto, risorse aggiuntive, che potrebbero arrivare, oltre che dal mecenatismo privato, o dal 3% delle risorse per le infrastrutture previste dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che questo stesso decreto destina a investimenti per i beni culturali, anche da una maggiore capacità di attrare (e meglio utilizzare) i fondi europei - si pensi alle notevoli risorse di Horizon 2020 -, da ulteriori possibili interventi di razionalizzazione – si pensi alle assurde spese per gli affitti -, e, soprattutto, da un ripensamento generale dell’attuale farraginosa organizzazione amministrativa del MiBACT, tanto al centro quanto in periferia. Non è sufficiente, infatti, disporre di maggiori risorse, se il meccanismo resta lo stesso. Il Ministro Franceschini ha più volte richiamato, a proposito del mecenatismo, il caso di Ercolano, che vede l’intervento munifico di un privato, David W. Packard. Ma sarebbe un errore se considerassimo virtuoso il ‘modello Ercolano’ solo per la disponibilità di fondi privati. Altrove, in passato, sono state disponibili risorse molto più consistenti di quelle donate da Packard e le cose hanno funzionato malissimo. Pompei docet. Ercolano è un modello positivo perché è attivo l’Herculaneum Conservation Project, fondato da Packard, con un gruppo di persone molto competenti (archeologi, architetti, restauratori, specialisti in gestione e in comunicazione, etc.), selezionate in base alle loro capacità, operanti accanto a ottimi funzionari dello Stato: un’equipe capace di progetti e di interventi svolti con procedure agili, che sta svolgendo un lavoro sistematico e pianificato, pluriennale, di studio, ricerca, tutela, fondato soprattutto sulla manutenzione ordinaria.

È dunque necessario innovare profondamente il modello culturale e organizzativo, restituendo al ministero la sua fisionomia tecnico-scientifica, affermando un approccio sistematico, globale, olistico, multidisciplinare al patrimonio culturale, sia nella ricerca e tutela, sia nella valorizzazione e fruizione. E soprattutto è necessario attivare la partecipazione dei cittadini. Altrimenti le risorse finanziarie, pur indispensabili, non saranno sufficienti a produrre i necessari cambiamenti. Di questo è convinto anche il ministro Franceschini. Ecco allora la vera sfida dell’innovazione, che questo decreto sembra voler cominciare a lanciare.

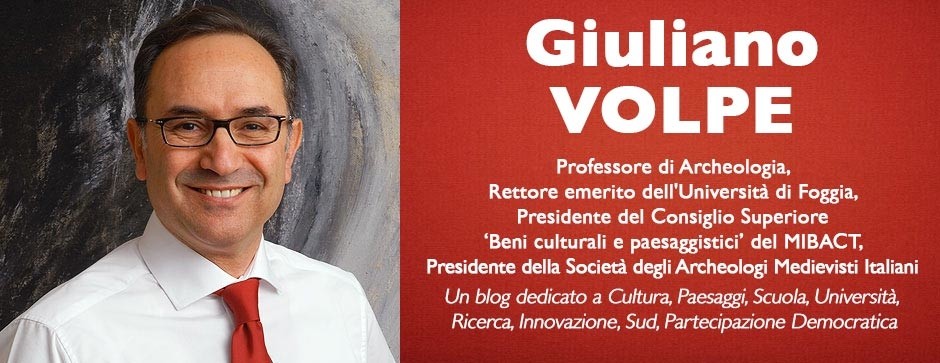

Giuliano Volpe

Presidente del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici del MiBACT

Ultimi post

L'infinita cialtronaggine con il dottorato in Italia

La vicenda del Dottorato di ricerca, cioè del livello più alto della formazione universitaria, inteso come avvio alla ricerca in vari ambiti, in...

Le assaggiatrici

Ho visto “le assaggiatrici” di Silvio Soldini, che ha aperto il Bifest di Bari che proprio oggi si chiude. Un film interessante, piano, senza picchi...

Fratelli di culla di Alessandro Piva

Ho visto stasera al Galleria, dove è stato presentato dopo il Bifest, Fratelli di Culla, docufilm di Alessandro Piva, che racconta la storia del...

Come mi piacerebbe che sia il nuovo rettore Uniba

Finalmente è stato pubblicato il bando per le candidature per il rettorato di Uniba. Si può, quindi, uscire dalla situazione dei...