Blog

Intervista a Letture.org

È una domanda al tempo stesso facile e difficile, alla quale ho tentato di rispondere con questo libro, che è l’esito non solo di un progetto da me coordinato con il coinvolgimento di un articolato gruppo di ricercatori e di Università ma anche di un percorso personale fatto di numerose esperienze negli ultimi decenni, fin da quando ero studente e apprendevo i rudimenti del mestiere anche con preziose esperienze sul campo, come gli scavi della villa di Settefinestre o il cantiere urbano della Crypta Balbi a Roma o gli scavi subacquei in Francia, fino alla mia funzione di docente e rettore universitario e ai miei più recenti impegni ‘pubblici’ come presidente del Consiglio superiore dei beni culturali e presidente della Federazione delle consulte universitarie di archeologia, che raccoglie la quasi totalità dei docenti italiani: esperienze queste ultime che mi hanno ancor di più convinto dell’importante ruolo pubblico che l’archeologia può e deve svolgere nell’attuale contesto storico di straordinari, profondi, cambiamenti strutturali della nostra società globalizzata (lo verifichiamo dolorosamente anche in questi giorni di panico globale per il coronavirus!).

È un libro che cerca di valorizzare anche la lezione appresa da alcuni miei maestri (penso ad Andrea Carandini, Daniele Manacorda, Riccardo Francovich tra gli altri), che hanno praticato l’Archeologia pubblica ben prima che la si definisse così. Vorrei offrire un contributo per contrastare anche il rischio della moda effimera, dello scimmiottamenta passeggero di quanto accade altrove, soprattutto in ambito anglosassone, o di possibili interpretazioni ‘cialtronesche’. Mi piace sottolineare che “l’archeologa o è pubblica o non è!”. Non si tratta, cioè, di una nuova disciplina che si aggiunge alle altre (anche se da qualche anno giustamente viene anche insegnata nelle Università) ma di un modo di intendere il nostro mestiere di archeologi, studiosi del passato impegnati nel presente.

Utilizzando le parole di due giovani archeologi, Anna Paterlini e Francesco Ripanti, molto attivi in questo campo come altri giovani professionisti, potrei rispondere precisando innanzitutto cosa non è Archeologia pubblica: non è un hobby o peggio una sorta di passatempo di archeologi un po’ esibizionisti interessati a sviluppare un rapporto con i cittadini, né può essere confusa, come alcuni potrebbero ritenere, con un sistema per guadagnare visibilità e magari sollecitare il proprio ego, o solo per ottenere più facilmente finanziamenti.

Voglio dirlo con grande chiarezza: si tratta di un’operazione culturale assai complessa, che richiede competenze e apporti multidisciplinari: insomma, progettare e organizzare una serie di attività con i cittadini, aprire un sito web o una pagina Facebook o anche fare solo una buona comunicazione (tutte cose peraltro auspicabili) non basta per fare Archeologia pubblica!

Si tratta, al contrario, di una cosa molto seria, che tocca nel profondo il significato stesso dell’archeologia oggi e affida all’archeologo una funzione sociale essenziale in quanto mediatore (sia pur non esclusivo) tra il passato e oggi.

I campi di intervento sono molteplici e si vanno ulteriormente ampliando: si va dalla comunicazione-divulgazione alla presenza dell’archeologia sui media e all’uso dei social network, dall’educazione al patrimonio culturale (in particolare per i bambini) ai diversi aspetti della professione dell’archeologo e del mondo del lavoro (in particolare nel campo dell’archeologia preventiva), dai progetti di sviluppo economico all’accesso ai dati e alla loro libera circolazione, dagli allestimenti di musei e parchi pensati per il pubblico alla gestione del patrimonio culturale, dall’uso del passato nelle società moderna e contemporanea alle questioni legate ai nazionalismi, sovranismi e populismi. Un tema sempre più sentito è quello della partecipazione attiva del pubblico: di tale aspetto si occupa un filone molto attivo, quello dell’‘archeologia partecipata’, cioè, orientata verso il pubblico, in particolare le comunità locali, e verso la collaborazione tra archeologi e non specialisti.

Insomma l’Archeologia Pubblica è una complessa operazione culturale collettiva, da condurre mediante processi partecipativi di costruzione di conoscenza, di tutela, di valorizzazione, di fruizione, di gestione del patrimonio archeologico e, più in generale, culturale e paesaggistico. È anche un modo per noi archeologi per ripensare continuamente la nostra funzione in una società in cambiamento, senza adagiarci sul già fatto ma, al contrario, arricchendo di nuova linfa una tradizione di studi che rischia di sclerotizzarsi ed esaurirsi, innovando le figure professionali, le competenze e le abilità di base, contribuendo alla progettazione del futuro delle nostre città, dei nostri territori, delle nostre comunità.

Quando nasce e come si sviluppa l’Archeologia pubblica?

Archeologia Pubblica è traduzione italiana di Public Archaeology. Già questo denota un’origine nel mondo anglosassone, nel quale ha mosso i primi passi già negli anni Settanta del secolo scorso. I due filoni principali si sono sviluppati negli USA e nel Regno Unito. Più recentemente si è andata diffondendo anche in molti altri paesi Europei, come la Spagna e l’Italia. Nel nostro Paese di fatto muove ancora i primi passi (non senza entusiasmi, anche eccessivi, o perplessità, posizioni favorevoli o assai scettiche, fraintendimenti o sottovalutazioni, come per tutte le novità): basti pensare che la prima attestazione in una pubblicazione scientifica italiana risale solo a una decina di anni fa, precisamente al 2009, in un articolo di Chiara Bonacchi, una giovane studiosa della scuola archeologica medievistica fiorentina che fa capo a Guido Vannini, che per approfondire questi temi ha trascorso molti anni all’estero, in particolare all’University College London. Negli ultimi decenni si registra, però, un grande fermento, ci sono stati convegni a Firenze, a Agrigento e nelle settimane scorse anche nell’ambito di tourismA 2020, un progetto di rilevante interesse nazionale ‘Archeologia al futuro’ è stato finanziato dal MIUR, si sono discusse tesi di dottorato e anche varie riviste italiane hanno dedicato ampio spazio ai temi dell’Archeologia pubblica. Soprattutto si sono moltiplicate le esperienze.

Come si comunica l’Archeologia pubblica?

La comunicazione costituisce uno dei campi principali, anche se non esclusivo (come alcuni impropriamente ritengono) dell’Archeologia pubblica, soprattutto se a ‘comunicazione’ attribuiamo un’accezione molto ampia, riferendoci a tutti gli ambiti di interazione tra gli archeologi e il pubblico: libri, riviste, opere di divulgazione, giornali, radiotv, social network, ma anche i pannelli e le didascalie dei musei, i prodotti multimediali, ecc. Nel nostro Paese, escluse poche importanti eccezioni, si riscontra un grave ritardo in questo campo. Ancora oggi non è raro accusare di esibizionismo narcisistico e di presenzialismo mediatico un archeologo che si dedichi anche alla divulgazione. Ed è proprio a causa di tale persistente sottovalutazione che spesso il vuoto comunicativo venga colmato da altri, dai ‘fantarcheologi’ (dai vari kazzenger messi alla berlina dal geniale Crozza), dagli improvvisatori, banalizzatori e beceri divulgatori, pronti a tutto pur di solleticare l’interesse del pubblico con ‘misteri’, avventure e ogni altra forma di irrazionalità. Fa piacere che Alberto Angela faccia grandi numeri in prima serata tv, ma siamo ancora lontani dal livello di diffusione e popolarità garantiti già molti decenni fa dalle famose trasmissioni radiofoniche e televisive della BBC di un grande archeologo come Mortimer Wheeler.

La situazione va progressivamente migliorando anche grazie alle recenti riforme, ma capita ancora spesso di osservare visitatori che si aggirino spaesati nelle sale di un museo o tra un groviglio di muri di un parco archeologico, esclusi dalla comprensione del significato stesso di reperti, di strutture, di siti e in preda a un senso di inadeguatezza. I supporti didattici, quando sono presenti, sono il più delle volte poco chiari, concepiti in maniera elitaria, di fatto riservati solo a specialisti o a un pubblico particolarmente colto. Siamo ancora sotto l’effetto della ‘sindrome della fistula plumbea’: cioè un linguaggio iper-specialistico, quasi esoterico, pensato dagli specialisti per gli specialisti e non per il pubblico ‘normale’ o per i bambini. La situazione non migliora affatto con le tecnologie multimediali, se non c’è un adeguato progetto culturale e comunicativo. Ancora rari poi sono gli studi del pubblico o meglio di tanti pubblici, in grado di comprendere le diverse esigenze, i livelli di conoscenza, la provenienza, ecc., e quindi di mettere in campo strategie comunicative in grado di raggiungere tutti e soprattutto di attivate forme di coinvolgimento e partecipazione. La vera sfida, in realtà non riguarda solo la comunicazione e il coinvolgimento di quel pubblico che normalmente visita i musei e i luoghi della cultura (quelli con la guida rossa del Touring, per intenderci, ammesso che qualcuno la usi ancora), ma quell’enorme fetta di ‘non pubblico’, quasi il 70% di Italiani che diserta i luoghi della cultura ma trascorre ore sui social network, quelli che preferiscono i centri commerciali e le sale gioco. È insomma una grande sfida culturale e anche democratica quella che gli archeologi devono saper raccogliere.

Vorrei evitare di entrare troppo in dettagli tecnici. Ciò che mi preme sottolineare è che si tratta di attività che non si improvvisano, ma che richiedono studio e preparazione, e soprattutto nuove professioni e una nuova mentalità più aperta. Bisogna sapere lavorare in gruppo, avvalersi di altre competenze, oltre quelle archeologiche e storiche tradizionali, anche nei campi economico, giuridico, sociologico, naturalistico, informatico, della pianificazione, della comunicazione, ecc. Bisogna saper conoscere bene il territorio, la sua storia, le sue peculiarità, e la/le comunità locali, effettuare sondaggi, distribuire e analizzare questionari. Bisogna saper costruire con le persone e con le istituzioni del posto il progetto e favorire un loro coinvolgimento (non solo formale) durante tutto il progetto, fino alla pubblicazione. E soprattutto verificarne i risultati, valutarne l’impatto (positivo o negativo) in termini economici, sociali, culturali.

Insomma, l’Archeologia pubblica ha come nemici la chiusura e l’autoreferenzialità (mali che spesso colpiscono gli archeologi e non solo) e richiede apertura, curiosità, impegno culturale, etico e civile nel mestiere di archeologo, vissuto al servizio della società contemporanea.

Quale contributo può offrire l’Archeologia pubblica ad uno sviluppo economico sostenibile?

Credo l’Archeologia pubblica possa offrire un contributo significativo, in termini di occupazione, anche in campi fino a tempi recenti impensabili, e di economia sana e sostenibile. Sappiamo bene, anche grazie ad approfonditi studi economici, che il patrimonio culturale, e specificamente quello archeologico, offrono un contributo non irrilevante all’economia del Paese. Un contributo, però, ampiamente sottovalutato, anche perché l’archeologia è tradizionalmente sentita e presentata come un impedimento allo sviluppo economico, per gli ostacoli, i ritardi, i mille problemi che pone in occasione di lavori edili o agricoli, di costruzione di infrastrutture, di trasformazioni del territorio. Ma è necessario anche e soprattutto modificare la percezione diffusa dell’archeologia, da ‘problema’ a grande ‘risorsa’ per il Paese e per il suo sviluppo.

È necessario, altresì, superare, nella stessa comunità archeologica l’idea di una contrapposizione tra ‘economia’ e ‘cultura’, ancora oggi dominante in alcuni ambienti.

Per evitare discorsi astratti mi limito a un solo esempio concreto, ancor più significativo perché relativo a una realtà difficile, il Rione Sanità di Napoli. Grazie alla gestione delle Catacombe di Napoli, affidata dieci anni fa ai ragazzi della cooperativa La Paranza, oggi non solo lavorano quasi quaranta giovani, occupati con regolare contratto dalla cooperativa (ai quali si devono aggiungere quanti operano nelle altre attività collegate, l’Officina dei Talenti, il B&B ‘Casa del Monacone’, l’orchestra giovanile, la compagnia teatrale, la sala di registrazione, la casa editrice, complessivamente circa ottanta), ma si è creato un indotto che complessivamente è stato valutato in circa 33 milioni. Un vero miracolo di San Gennaro! Nel corso di un decennio gli ingressi annui alla Catacombe sono passati da circa 8.000 a quasi 150.000, ma al di là di questo dato numerico è la costruzione della ‘comunità di patrimonio’ del Rione Sanità la vera bella notizia di questa storia. I turisti ora visitano il Rione, che sta guadagnando fiducia nella stessa percezione dei residenti, degli operatori economici, soprattutto quelli operanti nella ristorazione, nel piccolo commercio e nell’artigianato.

In che modo l’Archeologia pubblica può costituire un’occasione di partecipazione civile?

Direi che basterebbe far propri i principi della Convenzione europea sul valore del patrimonio culturale per la società presentata a Faro nell’ormai lontano 2005 e che il nostro Parlamento ancora tarda a ratificare. La Convenzione di Faro affida agli specialisti un nuovo e più impegnativo ruolo e assegna un protagonismo prima impensabile alle cosiddette ‘comunità di patrimonio’, «un insieme di persone che attribuisce valore ad aspetti specifici del patrimonio culturale, e che desidera, nel quadro di un’azione pubblica, sostenerli e trasmetterli alle generazioni future» (art. 2). È rivoluzionaria innanzitutto perché ribalta il punto di vista tradizionale: non più solo quello degli specialisti, dei professori e dei funzionari della tutela, ma anche quello delle comunità locali, dei cittadini, degli utenti, sottolineando il valore della partecipazione democratica. Cos’è questa dichiarazione, se non un invito a una vera ‘archeologia partecipata’ secondo i principi propri dell’Archeologia pubblica?

Ci sono molti modi per favorire la partecipazione civile, a partire da una comunicazione chiara e coinvolgente, anche grazie all’apertura e alla libera circolazione dei dati e delle immagini dei beni culturali, o per mezzo di operazioni di crowd-funding e di crowd-sourcing: la prima consente una raccolta di fondi finalizzata al raggiungimento di un progetto, che deve però essere sentito come proprio dai donatori-finanziatori; la seconda prevede la realizzazione condivisa e collegiale di un progetto, che normalmente viene proposto da un soggetto, utilizzando in particolare il web, coinvolgendo una ‘folla’ di persone esterne (si pensi all’esempio forse più noto di crowd-sourcing, Wikipedia).

Ovviamene non sono tutte rose e fiori. Non mancano i problemi e le difficoltà nel rapporto tra archeologi e comunità locali, tra archeologi e pubblico, nella partecipazione dei ‘non addetti’, oltre che nel rapporto con politici e amministratori locali, regionali e nazionali. Anche per questo serve una specifica preparazione, che normalmente i percorsi formativi degli archeologi non prevedono.

Quali sono le esperienze di Archeologia pubblica più significative nel nostro Paese?

Nel mio libro ne presento una ventina, relative a varie parti d’Italia, promosse da Università, Soprintendenze, musei, parchi e scavi archeologici. Ci sono scavi che hanno fin dall’inizio impostato il progetto in piena condivisione con la comunità locale, come a Bondeno in Emilia Romagna, o a Vignale e all’Elba in Toscana, o a Salapia in Puglia. Ci sono scavi che in questi anni hanno rappresentato una straordinaria occasione per sperimentare forme molto innovative di formazione e di ‘turismo culturale’, con la partecipazione di volontari, come a Poggio del Molino, Piombino, in Toscana. Ci sono progetti di archeologia dell’età contemporanea, come è il caso dei campi di prigionia e dei profughi durante la seconda guerra mondiale nella Murgia pugliese, dove le memorie di storie dolorose sollecitano l’interesse di comunità internazionali di figli e parenti di chi visse in quei luoghi. E ci sono poi musei e parchi archeologici, anche di antica tradizione, che si sono ripensati ponendo al centro i visitatori e le comunità locali e mettendo in atto anche strategie comunicative molto innovative, come Villa Giulia a Roma, il Salinas a Palermo, la Valle dei Templi a Agrigento. Ci sono, inoltre, vari progetti di ricerca universitari impostati con i metodi dell’Archeologia pubblica, come quelli promossi dalle Università di Sassari e Cagliari in Sardegna che affrontano anche il problema dello spopolamento dei villaggi e delle aree interne, o quelli condotti dall’Università di Padova in zone montane dell’Italia nord-orientale con forme di reale ‘archeologia partecipata’ intesa come ‘archeologia per le comunità’. Un caso di successo, ormai ben noto, è quello dell’Archeodromo di Poggibonsi, in Toscana, un vero modello di ricerca archeologica, di museo all’aperto, di comunicazione coinvolgente e di contributo allo sviluppo turistico e economico locale.

Sono tante altre le esperienze di cui parlo nel libro, oltre a quelle che ho più o meno colpevolmente omesso, come ad esempio, il parco della terramara di Montale in Emilia, la cui scoperta risale all’800, che rappresenta uno degli esempi migliori in Italia e in Europa di musealizzazione all’aperto, di ricostruzione, di laboratori di archeologia sperimentale, di didattica e comunicazione.

Sono insomma numerose le esperienze attive, ma si tratta di iniziative tra loro scollegate. Mancano ancora, però, una visione d’insieme e la progettazione di una strategia di ampio respiro. Ma le energie e le capacità ci sono, soprattutto tra i più giovani.

E c’è anche un’importante tradizione archeologica italiana da rispettare e valorizzare, rinnovandola. Ecco perché mi auguro che si possa costruire una via italiana all’Archeologia pubblica. Con questo mio libro spero di dare un contributo in tal senso.

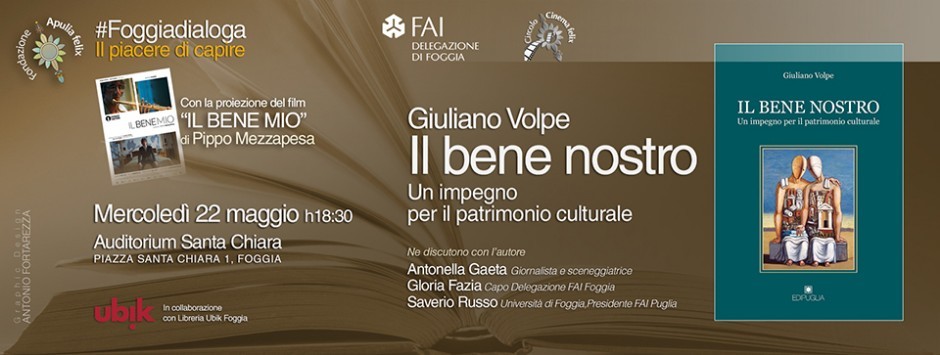

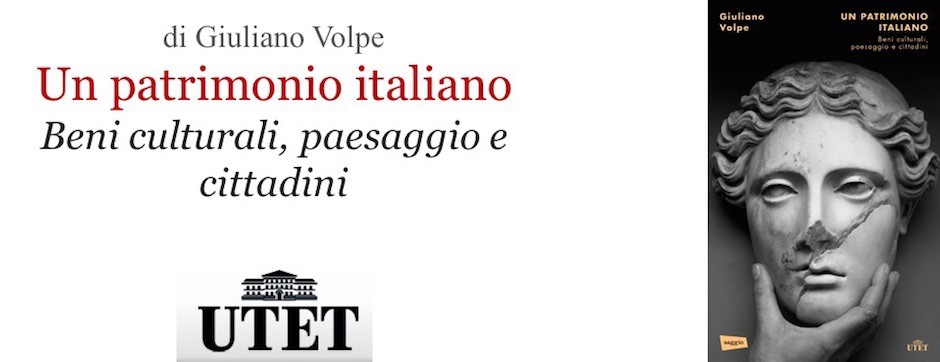

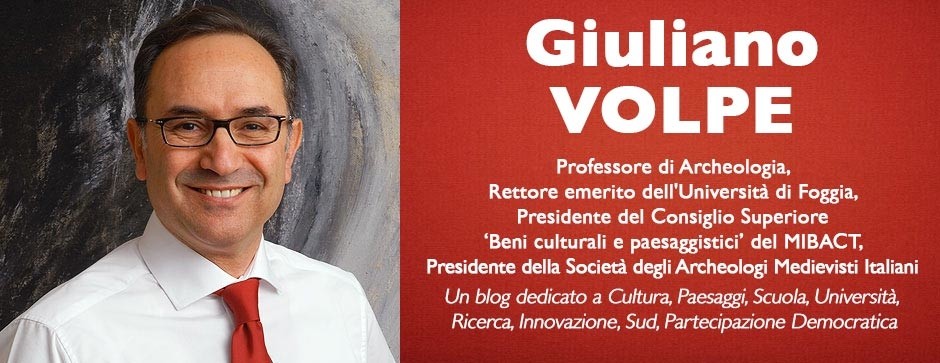

Giuliano Volpe è professore ordinario di Archeologia all’Università di Bari, insegna Archeologia tardoantica alla Scuola archeologica italiana di Atene e ha insegnato Archeologia all’Università di Foggia, di cui è stato rettore. Presidente della Federazione delle Consulte universitarie di archeologia, è presidente emerito del Consiglio superiore “Beni culturali e paesaggistici” del MIBACT e ha diretto numerosi scavi in Italia e all’estero. Tra le sue pubblicazioni: Patrimonio al futuro. Un manifesto per i beni culturali (Electa, 2015), Un patrimonio italiano. Beni culturali, paesaggio e cittadini (UTET, 2016), Il bene nostro. Un impegno per il patrimonio culturale (Edipuglia, 2019).

Pubblicato in https://www.letture.org/archeologia-pubblica-metodi-tecniche-esperienze-giuliano-volpe?fbclid=IwAR1jYKeTN4KfDqfs6bopQMzAXQ9JOot4nnPmxhShR6ppt3bXLI-_wW7Pafs

Ultimi post

L'infinita cialtronaggine con il dottorato in Italia

La vicenda del Dottorato di ricerca, cioè del livello più alto della formazione universitaria, inteso come avvio alla ricerca in vari ambiti, in...

Le assaggiatrici

Ho visto “le assaggiatrici” di Silvio Soldini, che ha aperto il Bifest di Bari che proprio oggi si chiude. Un film interessante, piano, senza picchi...

Fratelli di culla di Alessandro Piva

Ho visto stasera al Galleria, dove è stato presentato dopo il Bifest, Fratelli di Culla, docufilm di Alessandro Piva, che racconta la storia del...

Come mi piacerebbe che sia il nuovo rettore Uniba

Finalmente è stato pubblicato il bando per le candidature per il rettorato di Uniba. Si può, quindi, uscire dalla situazione dei...