Blog

L'Area Centrale Archeologica di Roma: alcune riflessioni a qualche giorno dalla consegna della relazione e dall'avvio di un dibattito

Nelle ultime ore dell’anno appena trascorso è stata consegnata dalla Commissione paritetica Mibact-Roma Capitale al ministro Franceschini e al sindaco Marino, dopo un lavoro di circa cinque mesi e nel pieno rispetto dei ristretti tempi assegnati, una corposa relazione sul destino dell’area archeologica centrale di Roma, cui questo giornale ha già dato ampio spazio. Lo studio giunge dopo oltre un trentennio di proposte, progetti, polemiche, incentrate in particolare sull’eliminazione/conservazione di via dei Fori Imperiali, anche se in realtà il tema della sistemazione di questa parte della Città risale almeno alla seconda metà del Settecento, con il progetto napoleonico per il Giardino del Campidoglio di L.-M. Berthault e poi con la legge di G. Baccelli del 1887 e i Piani Regolatori del 1873, 1883 e 1909 e, infine, con gli sventramenti fascisti e la realizzazione di Via dell’Impero.

Le prime reazioni sulla stampa si sono concentrate in particolare sulla vicenda della ricostruzione dell’arena del Colosseo: pur essendo comprensibile l’interesse mediatico per questo tema, un’attenzione così settoriale non solo rischia di lasciare in secondo piano le tante altre proposte ma anche e soprattutto contraddice quella visione olistica che la Commissione chiede di assumere. Per tale motivo si considera un errore culturale e metodologico separare l’area centrale (cioè il ‘quadrilatero’ Piazza Venezia, Fori Imperiali, Colosseo, Colle Oppio, Campidoglio-Teatro di Marcello, Foro Romano, Palatino, Circo Massimo) dal resto della Città e si rifiuta l’idea tradizionale di ‘Parco Archeologico’ come spazio chiuso, che rischierebbe di rappresentare un ‘vuoto’ nella città, una sorta di ‘non luogo’ (un paradosso per un luogo, unico al mondo, così ricco di valori culturali e di identità): il cuore della città è parte di un sistema assai più complesso e deve restare uno spazio vitale e vivo, capace di rendere esplicito il senso dei luoghi e dei monumenti, evitando ogni forma di separatezza tra la città moderna, con i suoi bisogni e i suoi problemi, e quella antica.

Non sono mancate anche alcune reazioni negative, com’era prevedibile per un tema così caldo. Dispiace, in particolare che l’assessore all’urbanistica del Comune di Roma, prof. Giovanni Caudo, abbia espresso in un’intervista all’edizione romana de La Repubblica considerazioni che dimostrano un certo fraintendimento di parti della relazione, oltre all’assunzione predeterminata di alcune scelte (ma allora perché istituire una commissione?). Ho il massimo rispetto delle decisioni degli organi politici e amministrativi e sono pienamente consapevole del carattere tecnico e meramente consultivo della nostra Commissione. Ma difendo il nostro lavoro e considero poco corretta l’affermazione secondo cui la Commissione «sulla rimozione della strada mantiene una posizione contraddittoria e restituisce posizioni diverse. Per noi la rimozione dello stradone tra piazza Venezia e largo Corrado Ricci per liberare e dare continuità ai Fori Imperiali non può e non deve più continuare ad essere un tabù. ... Ed è quanto prevedeva già il Progetto di Leonardo Benevolo e di Francesco Scoppola nel 1988, bisogna ripartire da lì». Quest’ultimo è stato tirato in ballo dallo stesso giornale, cercando di stabilire in un’intervista una contrapposizione con chi scrive, intervistato a sua volta. Insomma pare che quando si tratti di Via dei Fori Imperiali non si riesca ad uscire da una logica manichea, assai schematica e semplificatoria, o addirittura da un clima da stadio, in una sorta di derby, nel quale non mancano anche gli ultras più fanatici, pronti a denigrare il (presunto) nemico. Un clima che in trent’anni non ha peraltro prodotto alcun miglioramento della situazione delle aree archeologiche poste ali lati della strada, un insieme di ruderi, di età romana e post-classica, assai poco comprensibili alla stragrande maggioranza delle persone, cittadini o visitatori.

Eppure, rispetto ad alcuni decenni fa possiamo guardare con maggiore distacco e con minore carica ideologica ad alcune scelte del passato: è per questo che la Commissione ha proposto di conservare Via dei Fori Imperiali, pur esprimendo un giudizio negativo sull’attuale stato, nella consapevolezza che interventi più radicali necessitino di risorse significative, al momento non disponibili, e di tempi alquanto lunghi, oltre che di progetti di alto profilo. Si propone, cioè, di adottare soluzioni progressive, rivedendo il decreto di vincolo del 2001, accrescendo e migliorando la pedonalizzazione, i servizi, il decoro, il trasporto pubblico con bus elettrici (invece della rete tramviaria che sarebbe prevista, più invasiva e costosa, ed anche difficilmente compatibile con l’eliminazione della strada ora annunciata). Al tempo stesso si evita una posizione rozzamente storicistica che ritenga di dover congelare e conservare tutto quello che è stato fatto prima di noi e attribuire alla nostra epoca esclusivamente il compito di lasciare ciò che c’è così com’è (ad esempio, infatti, si propone l’eliminazione di quel che resta di via Alessandrina per garantire una ricomposizione e una migliore comprensione dei Fori di Traiano e di Augusto). La Commissione ha voluto, cioè, fortemente «sottolineare la necessità di non abbandonare la prospettiva di elaborare una soluzione innovativa che porti alla sostituzione dell’attuale via, mantenendone il tracciato e la funzione, e alla ricomposizione del contesto archeologico». L’area centrale di Roma può e deve essere, per la sua importanza di livello mondiale, un grande campo di sperimentazione e innovazione. La Commissione, insomma, ha assunto un atteggiamento laico, cercando di non restare paralizzata nelle posizioni contrapposte ormai consolidatesi ma di riconciliare le diverse prospettive e proporre una sintesi qualitativamente superiore. La complessità del tema è tale da richiedere il superamento della semplicistica e autoreferenziale pretesa che una sola disciplina possa dettare la soluzione: sono necessari un approccio organico e interdisciplinare, nuove forme di condivisione e di coordinamento organico tra i diversi attori, statale e comunale (si pensi solo alla razionalizzazione delle proprietà demaniali), una forte capacità progettuale, reali volontà di coinvolgimento attivo della cittadinanza, del mondo della cultura, dell’associazionismo, delle professioni e dell’imprenditoria.

In questa direzione va l’attenzione per azioni organiche non solo di tutela e manutenzione ordinaria ma anche di valorizzazione e comunicazione: questa parte di Roma dovrà essere sempre più frequentata dai cittadini e dai visitatori, adeguatamente dotata di servizi, vitale e ricca di valori culturali, capace di contribuire al miglioramento della qualità della vita urbana, attraverso non solo la contemplazione ma anche la comprensione e le emozioni. Mi limito solo a qualche esempio: la sistemazione degli Auditoria di Adriano per recuperare la loro funzione originaria per conferenze e altre attività culturali; la sistemazione del Ludus Magnus e il suo collegamento con i sotterranei del Colosseo, da rendere visitabili, con la realizzazione di una piazza che possa diventare un luogo di ritrovo; la ripavimentazione e la sistemazione, con adeguati servizi, della piazza del Colosseo; la pedonalizzazione e l’attivazione di iniziative varie lungo via dei Cerchi, con un nuovo accesso al Palatino; il recupero di monumenti e spazi verdi come Villa Rivaldi, Tor de’ Conti, i ‘grottoni’ delle fondazioni del Tempio di Venere e Roma da adattare a spazi museali e di servizio; l’accesso libero e gratuito al Foro Romano e ai Fori imperiali (e, si spera, anche al Palatino), per fare di questi monumenti, come in antico, delle nuove piazze urbane; la progettazione di ricostruzioni e anastilosi; l’uso intelligente delle tecnologie; l’istituzione di un Museo della Città innovativo, tecnologico, ricco di idee più che di oggetti, capace di raccontare l’intera storia della città. Uno dei nodi culturali consiste, infatti, nel superamento di una concezione elitaria che considera i monumenti capaci di parlare da soli.

Sono queste solo alcune delle novità di metodo che la Commissione ha posto alla base del suo studio. È in questo contesto che si colloca anche il favore espresso alla ricostruzione dell’arena del Colosseo e la sistemazione del Ludus Magnus, sganciate da logiche ora di conservazione feticistica dei ruderi ora da tendenze rozzamente mercificanti, ma parte di un progetto organico che guarda alla Roma che sarà, non solo a quella che è stata.

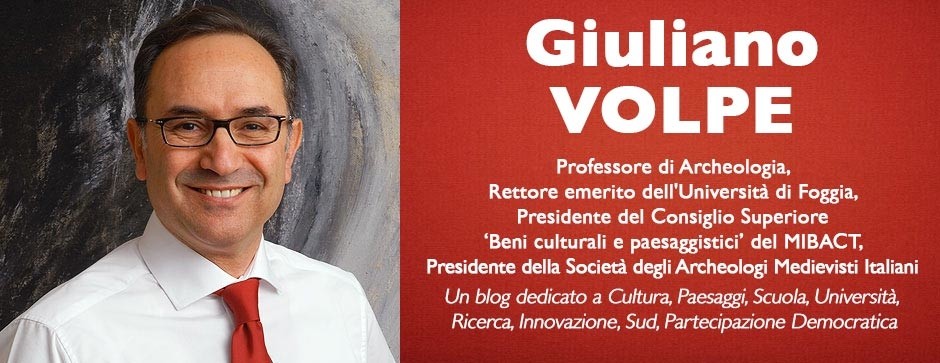

Giuliano Volpe

Presidente della Commissione paritetica MiBACT-Roma Capitale per l’area archeologica centrale di Roma

Ultimi post

L'infinita cialtronaggine con il dottorato in Italia

La vicenda del Dottorato di ricerca, cioè del livello più alto della formazione universitaria, inteso come avvio alla ricerca in vari ambiti, in...

Le assaggiatrici

Ho visto “le assaggiatrici” di Silvio Soldini, che ha aperto il Bifest di Bari che proprio oggi si chiude. Un film interessante, piano, senza picchi...

Fratelli di culla di Alessandro Piva

Ho visto stasera al Galleria, dove è stato presentato dopo il Bifest, Fratelli di Culla, docufilm di Alessandro Piva, che racconta la storia del...

Come mi piacerebbe che sia il nuovo rettore Uniba

Finalmente è stato pubblicato il bando per le candidature per il rettorato di Uniba. Si può, quindi, uscire dalla situazione dei...