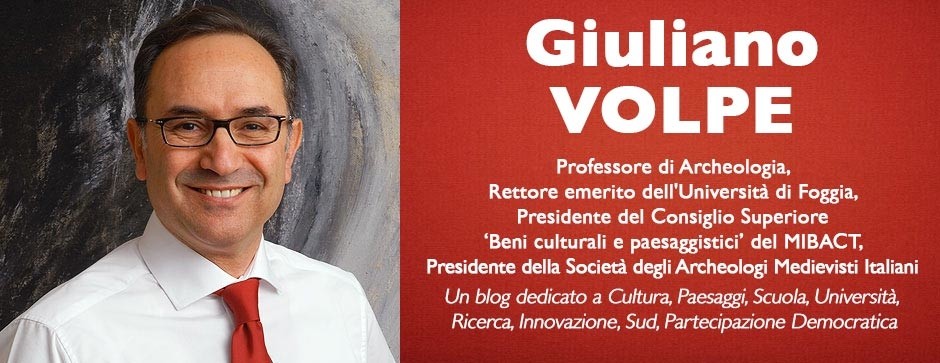

Blog

Ancora sulla seconda fase della riforma Franceschini

Le proteste e le critiche che si sono manifestate a proposito della seconda fase della riforma Franceschini del MiBACT erano ampiamente prevedibili. La riforma incide profondamente e tocca sensibilità diverse e anche nervi scoperti. Ho in massima considerazione tutte le critiche e ho il massimo rispetto per chi le esprime (meno per chi ne fa un uso strumentale o per i professionisti della polemica, dell’offesa personale e del ‘no’ sistematico verso ogni cambiamento).

Si tratta di osservazioni di varia natura che toccano temi che andrebbero tenuti distinti; cerco di riassumerne alcuni:

- i tempi e i modi della riforma sono sbagliati;

- ci sono grandi difficoltà di applicazione, perché si sconvolge nuovamente un assetto ancora in corso di riorganizzazione; ci sono i problemi che riguardano inventari, archivi, materiali di scavo, laboratori, biblioteche, oltre a questioni logistiche relative al personale da distribuire tra le varie sedi, trasferimenti, scomposizioni e riaccorpamenti;

- si esprimono preoccupazioni per una effettiva efficacia della tutela (anche in riferimento alle novità introdotte dalla legge Madia, cioè silenzio-assenso e ruolo dei prefetti);

- c’è un’opposizione teorica e di principio al modello della soprintendenza unica;

- si manifesta la difesa di (presunte) specificità della tutela del patrimonio archeologico messa a repentaglio da soprintendenti con altre competenze (architetti e/o storici dell’arte);

- esplode una difesa campanilistica di alcuni sedi

Alcune di queste critiche sono, a mio parere, comprensibili e fondate, e per certi aspetti anche condivisibili.

Certamente lo è il punto 1: i tempi sono stati troppo rapidi, senza una preventiva fase di confronto e approfondimento, e inoltre una riforma così significativa è stata agganciata impropriamente alla Legge di Stabilità. Anch’io penso che sarebbe stato preferibile effettuare questi cambiamenti in unico momento con la riforma dell’agosto 2014, e peraltro in maniera molto più radicale e organica (come dirò a breve) di come si fece allora. I tempi della decisione politica purtroppo non sono sempre compatibili con quelli del confronto scientifico e culturale (peraltro alquanto asfittico negli ultimi anni o polarizzato in risse da stadio); le posizioni finora espresse, sostanzialmente sempre tradottesi in un ‘no’ a qualsiasi cambiamento, non sono state in grado di avanzare nessuna proposta alternativa.

I problemi logistici e organizzativi (punto 2) sono, invece, del tutto fondati. Ma tali problemi sono tutti risolvibili se ci sarà la volontà di risolverli. Si facciano proposte concrete per migliorare l’applicazione e per evitare errori: saranno certamente accolte. Cosa impedisce, ad esempio, di conservare un laboratorio di restauro lì dov’è e di metterlo a disposizione anche delle altre soprintendenze territoriali nella stessa regione? Stesso discorso vale per biblioteche e altri servizi, e anche competenze specifiche. Si faccia funzionare anche in tal senso la Commissione regionale. Quanto al personale e alle risorse, non si può ignorare che una svolta è in atto: il prossimo concorso per 500 tecnici-scientifici rappresenta una boccata d’ossigeno, anche se bisognerà proseguire con un turn-over continuo, annuale); le risorse tornano a crescere anche se siamo ancora lontani da un finanziamento adeguato dei beni culturali. Ma è indubbio che difficilmente si sarebbero ottenuti nuovi posti e risorse senza una profonda riforma del sistema.

Quanto al punto 3, in realtà l’attuale riforma cerca proprio – almeno nelle intenzioni - di costituire organismi di tutela più efficaci e radicati nei territori, anche per poter rispondere, con un'unica voce, in maniera più rapida, soprattutto per rispettare i tempi previsti dal silenzio-assenso. Ma al di là di questa vicenda del silenzio-assenso (che nemmeno io condivido e che ho cercato di contrastare), è indubbiamente giusto che si diano risposte certe, univoche e rapide ai cittadini, agli enti locali, alle imprese, come deve fare uno Stato moderno e democratico. Quanto invece al ruolo dei prefetti, il ministro Franceschini ha sempre dichiarato che non interverranno nella sostanza delle decisioni relative ai beni culturali, che la loro funzione sarà di mero coordinamento territoriale dei vari servizi dello Stato, e che il parere del soprintendente unico, proprio perché unico (evitando cioè il rischio di pareri divergenti di varie soprintendenze, come tante volte è accaduto in passato), sarà più forte e autorevole; e conterà.

Si lascino dunque ai soliti Soloni (che peraltro pontificano da decenni dominando il campo dei beni culturali e che ora difendono quel passato che ha prodotto i risultati che sono sotto gli occhi di tutti) i catastrofismi, le dietrologie e complottismi, un po’ paranoici. Se poi si interpretasse l’attivismo di Franceschini e di chi con lui collabora come determinato esclusivamente dalla volontà di distruggere la tutela del patrimonio culturale in Italia, ci sarebbe poco da dibattere, perché è evidente che non ci può essere un terreno di confronto rispettoso delle posizioni diverse.

Il punto 4 è meno utilizzato. Molti dicono di condividere in linea di principio l’idea della soprintendenza unica ma non la sua difficile applicazione; altri usano in realtà il secondo argomento per colpire la visione culturale che sta alla base di quel modello, che prevede una concezione organica, unitaria, del patrimonio culturale, un approccio territorialista, contestuale e realmente interdisciplinare (che forse è ancora – purtroppo - patrimonio metodologico non di tutti). Difficile trovare in Italia chi non parli di contesto, è più difficile però che ci si trovi d’accordo sull’idea di contesto e soprattutto su cosa significhi paesaggio, al di là di una sua visione meramente estetica.

I critici che usano il punto 5 portano come prova del fallimento della soprintendenza unica la Sicilia confondendo strumentalmente le degenerazioni e gli errori legati ad altri fattori (pressione della politica, selezione non sempre meritocratica della dirigenza, etc., mali peraltro non esclusivi dell’Isola, ma ampiamente diffusi in tutta Italia) e ignorando le posizioni di tanti archeologi siciliani che non hanno alcuna nostalgia delle soprintendenze settoriali e difendono la soprintendenza unica. Meno argomenti trovo espressi sulle esperienze passate in Friuli o in Molise: ci fu un disastro della tutela in quelle regioni negli anni delle soprintendenze uniche?

Il punto 5 si collega al precedente, e in più si carica anche di una certa dose di (comprensibile? fisiologico?) corporativismo. L’idea che il patrimonio archeologico possa essere distinto da quello architettonico, artistico e soprattutto da quello paesaggistico, è inaccettabile. Anche il timore che le soprintendenze uniche siano dirette prevalentemente da architetti che – a detta dei critici – non sarebbero in grado di comprendere la ‘specificità’ del bene archeologico, mi sembra un argomento pretestuoso (la soprintendenza archeologica di Roma è al momento diretta da un architetto e non mi sembra che la tutela del patrimonio archeologico abbia conosciuto disastri, o mi sono perso qualcosa?). Si tratta di obiezioni rimaste inalterate nel tempo, se già vent’anni fa a Carlo Pavolini (come riporta in un suo articolo a favore della soprintendenza unica del 1996) i critici di allora facevano notare «la natura umana è quella che è, e che, ad esempio, un architetto chiamato a dirigere una Soprintendenza interdisciplinare finirebbe fatalmente per privilegiare i propri interessi scientifici e professionali a scapito dei beni di altra natura». Anche questo è un tema culturalmente assai debole, che semmai richiama il problema della formazione dei dirigenti del ministero. Cosa ci sarebbe di così ‘pericoloso’ per gli archeologi nel lavorare fianco a fianco con architetti, storici dell’arte, demoantropologi? Anzi il vero tema sarebbe: servirebbero molte altre competenze specialistiche in tali organismi unici: geologi, bioarcheologi, archeometristi, pianificatori, informatici, ingegneri strutturisti, economisti della cultura, esperti di comunicazione, etc. Specialisti che nessuna soprintendenza settoriale potrebbe mai permettersi. Sono convinto che si aprano nuove e stimolanti sfide per gli archeologi, che potranno mettere i metodi dell’archeologia a disposizione anche delle altre discipline per una tutela integrale e organica dell’intero patrimonio culturale. Gli archeologi dimostrino nei fatti la forza metodologica del loro approccio stratigrafico, contestuale, tecnologico al territorio e si confrontino con le altre specializzazioni. Ma soprattutto sviluppino la riflessione teorica, la sperimentazione metodologica e tecnica, il confronto. Anche per questo presso il MiBACT sorgerà un Istituto Centrale per l’Archeologia, come luogo di sperimentazione e di supporto tecnico-scientifico all’attività delle soprintendenze (e mi auguro anche delle missioni italiane all’estero), in collaborazione con le università e il CNR. Una struttura da anni invocata (per esempio da Riccardo Francovich) che dovrà favorire un innalzamento della qualità media della ricerca archeologica sul campo.

Il punto 6 va liquidato senza particolari approfondimenti, perché non mi sembra degno di particolare preoccupazione, anche se sono comprensibili le reazioni, rispettivamente negative o positive, di comunità che vedono eliminata o istituita ex novo una sede. Ricordo solo che nel passato la moltiplicazione di sedi rispondeva spesso a decisioni politico-clientelari e faccio notare anche che spesso quelle stesse comunità e quei politici locali che ora protestano hanno manifestato in passato assai scarsa attenzione per quelle istituzioni.

Sono da più parti indicato come uno dei responsabili (o, a seconda dei casi, addirittura il ‘colpevole’) di questa riforma. Non mi tiro indietro, non l’ho mai fatto, preferisco sempre manifestare le mie posizioni e difenderle a viso aperto. Non nascondo affatto, quindi, non solo di condividere ma anche di aver contribuito ad affermare visione culturale e metodologica, che vede nella ‘soprintendenza unica’ uno dei punti fermi. L’ho scritto e l’ho dichiarato in tante sedi, ed è inutile che torni sui motivi che mi fanno preferire questo sistema a quello delle soprintendenze settoriali, con la frammentazione del patrimonio culturale e l’inevitabile divisione e sovrapposizione di competenze. Ritengo, però, opportuno ricordare che il ruolo di presidente del Consiglio Superiore BCP (solo per chi non lo sappia, carica onorifica, gratuita, con mero rimborso delle spese di viaggio in occasione delle riunioni del consiglio, senza incarichi di altro tipo, tutti giustamente incompatibili) consiste nel contribuire nella definizione di linee di indirizzo, di consulenza e consiglio, non riguarda la decisione politica né, meno che mai, la gestione.

Vorrei, infine, precisare, almeno perché ne resti traccia per chi in futuro vorrà ripercorrere queste vicende ed effettuarne una valutazione ‘storica’.

Nei mesi di giugno-luglio 2014, quando si lavorava alla riforma, poi realizzata con il DPCM n. 171 del 29 agosto 2014, presentai una proposta che prevedeva (sintetizzo) un numero ridotto di Direzioni Generali (6) e 17 direzioni/soprintendenze regionali (poco importa la denominazione), con a capo dirigenti di prima fascia, articolate al loro interno in dipartimenti specialistici (archeologia, architettura, arti, beni immateriali, paesaggio, musei; eventualmente anche biblioteche e archivi) e in nuclei operativi territoriali. Insomma, mentre tutti chiedevano l’eliminazione delle (da molti odiate) Direzioni Regionali, io proponevo l’eliminazione delle soprintendenze settoriali e la trasformazione delle Direzioni Regionali in vere e proprie Soprintendenze uniche regionali, cui attribuire tutte le competenze di tutela, ricerca, valorizzazione, compresi i poli museali. Una commissione regionale (poi prevista dal DPCM come coordinamento tra le attuali soprintendenze) avrebbe dovuto svolgere una funzione di organo collegiale per amalgamare le varie competenze ed esigenze. In tal modo ci sarebbe stata una voce unica del MiBACT in ogni regione.

Questa proposta fu in parte sostenuta e ripresa in un loro documento solo dai Direttori Regionali di allora. Ma non fu sostenuta o ripresa da altri, né da nessun coordinamento dei soprintendenti (ne incontrai vari), che puntavano a conservare le soprintendenze settoriali, né da nessuna associazione (conservo i vari documenti di allora) né dai tanti che ora sostengono che quella sarebbe stata la soluzione migliore ma che allora la contrastarono. Tutti i documenti si risolvevano, sostanzialmente, in una difesa della propria istituzione e in una serie di ‘no’ ai vari cambiamenti proposti. Senza nessuna proposta alternativa, cosa che peraltro si ripete oggi. E molte delle critiche avanzate oggi sono le stesse avanzate allora. Forse quella proposta non fu compresa, forse i tempi non erano maturi e forse io stesso non fui capace di sostenerla adeguatamente. Peraltro altri autorevoli colleghi, sostenitori della soprintendenza unica, ritengono che sia preferibile che ad essa siano affidate le cure di territori più piccoli e omogenei di quelli regionali e ritengo che anche questa posizione abbia le sue fondate ragioni. Ma non si giunse a discutere di questo, di fronte ai documenti e alle prese di posizione che di questo tema non si occuparono affatto. Si perse, a mio parere, un’opportunità. Pertanto il fatto che quella proposta non fosse sostenuta, la fece evidentemente ritenere come una soluzione inadeguata. Passò un’altra visione, che non coincideva esattamente con la mia, ma che mi è sembrato utile e necessario, allora come oggi, difendere perché imboccava una strada nuova, di cui questa seconda fase della riforma Franceschini rappresenta un’ulteriore tappa. Altri aggiustamenti, miglioramenti e completamenti serviranno ancora. Per esempio, a mio parere, con il passaggio a un rapporto più stretto e integrato tra soprintendenze e università (i cd. ‘policlinici dei beni culturali’), con l’istituzione della Scuola Nazionale del Patrimonio, con i Piani Paesaggistici, etc.

Il vero riformismo produce riforme progressive, anche imperfette, bisognose di aggiustamenti successivi. La riforma perfetta è quella che non si realizza mai!

Mi auguro, quindi, che ora si tenga conto delle critiche fondate e soprattutto delle proposte per una migliore applicazione della riforma, che si evitino le barricate e si lavori insieme per il bene del nostro patrimonio culturale.

Ultimi post

Norimberga

Stasera ho visto un bel film: Norimberga, di James Vanderbilt. Film storico perché tratta un momento davvero storico come il processo di Norimberga, ma...

Father Mother Sister Brother

Ho visto al cinema “Father Mother Sister Brother” di Jim Jarmusch. Un bel film, molto poetico, che però ti lascia un senso di tristezza e a...

All Her Fault

Su suggerimento di un amico, con il quale condivido, oltre che per l'archeologia, anche la passione per il cinema, abbiamo visto su Sky All Her Fault, miniserie...

Tutto in un’estate!

Abbiamo visto su Prime un delizioso film francese, come sanno essere certi film francesi, "Tutto in un’estate!" di Louise Courvoisier. Ambientato nella...