Blog

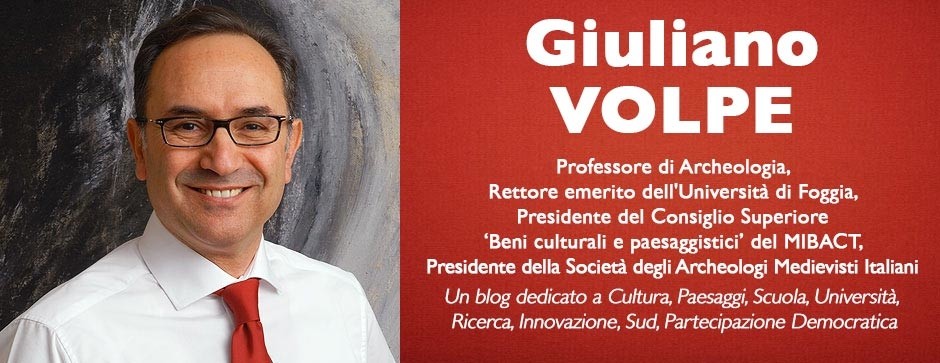

Tutela unica dei beni culturali tra università e soprintendenze

Il neoministro ai Beni culturali Massimo Bray ha presentato le sue linee programmatiche alle Commissioni parlamentari.

Entro il 31 luglio il Ministro dovrà varare una riorganizzazione del MiBAC per effetto della spending review. Ci sarebbe da sperare che questa ennesima riorganizzazione non si riduca ad una pur necessaria operazione di mera razionalizzazione. Gli sconvolgimenti legislativi e organizzativi degli ultimi decenni hanno reso la struttura ministeriale farraginosa ed elefantiaca, con un centro macrocefalo ed esili articolazioni territoriali, non senza confusione nelle competenze. Mai, però, sono stati messi in discussione la sostanza, le finalità e gli esiti della tutela.

I problemi sono noti: limitate risorse, scarso personale, sempre più anziano, turn over quasi inesistente, diffusa sensazione di impotenza e di frustrazione. La risposta non può più consistere nella difesa della situazione esistente o addirittura in un irrealistico e anacronistico ritorno al passato. Il problema reale non è (solo) economico ed organizzativo, quanto metodologico, culturale e politico. Ritengo, infatti, che se oggi, per effetto di un ‘miracolo’, fossero disponibili ingenti risorse, i problemi reali della ricerca, della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale non sarebbero altrettanto miracolosamente risolti.

L’Italia ha un glorioso e riconosciuto primato nel campo degli studi e della tutela del patrimonio culturale. La forza e la qualità di tale tradizione non devono costituire, però, un ostacolo nella capacità di guardare al futuro. Da anni, invece, siamo bloccati all’interno di un sistema esausto, incapace di valorizzare quella vitalità che pure possiede ancora, insieme a straordinarie competenze e professionalità. Posizioni contrapposte si ostacolano vicendevolmente, ancorate a certezze inossidabili, che non consentono di scorgere la ruggine che sta corrodendo dall’interno il sistema. Servirebbero, invece, coraggio e capacità di reale innovazione. Bisognerebbe uscire definitivamente da una logica di contrapposizione e avviarsi finalmente verso una visione di sistema pubblico integrato, tra MiBAC e MIUR, Ministero dell’Ambiente e Regioni, con il contributo essenziale dell’associazionismo.

Andrebbero ripensati il ruolo e la struttura del MiBAC, riportandolo all’originaria fisionomia tecnico-scientifica e superando l’attuale conflitto di funzioni e di competenze tra centro e periferia e la confusione di ruoli tra Soprintendenze (settoriali e territoriali), Direzioni Regionali (uniche e territoriali) e Direzioni Generali (settoriali e nazionali). È improprio concentrarsi su un’alternativa tra centralismo e decentramento, mentre bisognerebbe trasformare gli attuali apparati corporativi e autoreferenziali in strutture inclusive, capaci di coordinare, nell’interesse generale, le attività di studio, di salvaguardia e di valorizzazione del patrimonio culturale.

Servirebbero un centro agile, forte ed autorevole, con compiti di indirizzo, coordinamento, rigido controllo e rigorosa valutazione, garante di una politica di tutela organica sull’intero territorio nazionale, e unità operative periferiche uniche e non più settoriali. Non è più accettabile, infatti, la riproposizione di una visione ottocentesca, antiquaria e accademica che separa pezzi di un patrimonio unitario, le architetture e le opere d’arte dalle stratificazioni poste al disotto, le strutture murarie dalle pitture o dalle sculture, le città dal territorio rurale. Dovremmo, cioè, saper affrontare il tema del patrimonio culturale e paesaggistico con una visione olistica, superando la concezione settoriale che frammenta un insieme organico in distinzioni di tipo disciplinare, quali ‘bene archeologico’ o ‘bene architettonico’ o ‘bene artistico’. L’elemento comune, il tessuto connettivo, il filo che lega tutti gli elementi del patrimonio culturale è il paesaggio, che va, pertanto, posto al centro dell’azione di tutela, con le sue stratificazioni, le sue architetture, i suoi arredi d’ogni tempo, gli uni indissolubilmente legati agli altri. Dovremmo finalmente, cioè, considerare globalmente l’insieme delle opere dell’uomo e della natura, così come si sono storicamente stratificate nello spazio e nel tempo, con una visione globale, diacronica e contestuale. Un approccio che dovrebbe coniugarsi strettamente con la pianificazione urbanistica e territoriale.

Una proposta: proprio in una fase di risorse limitate, si potrebbe dar vita a reali, strette, collaborazioni tra tutte le componenti del sistema pubblico, sperimentando, ad esempio, a livello territoriale, la nascita di strutture miste tra soprintendenze e università, mettendo in comune strutture, laboratori, competenze, professionalità. Perché non avviare una sperimentazione di un nuovo modello, magari partendo dalla Puglia?

Ultimi post

Sentimental value

Abbiamo visto questa sera al cinema (e c'era tanta gente!) un gran bel film, uno dei migliori degli ultimi tempi, "Sentimental value" di Joachim Trier. Una...

Marty Supreme

Abbiamo visto "Marty Supreme" di Josh Safdie, ambientato negli USA nell'immediato dopoguerra e ispirato alla vita di Marty Reisman, che nella realtà...

Sciatunostro

Ieri a Monopoli, nel bel teatro Radar, nell’ambito del festival Sudestival, una notevole e vivace iniziativa cinematografica curata da Michele Suma,...

Problema finale

Ho finito di leggere ieri sera (purtroppo leggo cose più leggere solo la sera a letto) l'ultimo libro di Arturo Pérez-Reverte "Problema finale"...